|

|

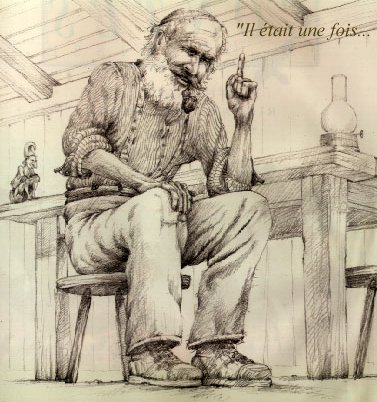

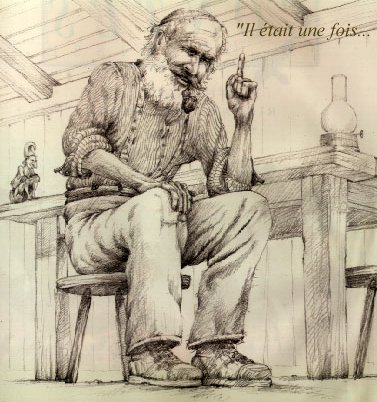

Tradition orale

|

|

|

Introduction

" Et du pommier sont tombées trois pommes…

- La première, elle est pour le conteur,

parce que c’est toujours lui le premier servi. Tiens !

La deuxième, elle est pour toi, qui

a entendu l’histoire…

- Et la troisième, on va la partager

?

- Oui, mais pas comme tu crois !

Le conteur a ouvert la pomme,

et la première moitié, il l’a

lancée haut et loin derrière lui, à l’horizon !

- Cette moitié, elle est pour celui

qui a raconté l’histoire,

il y a bien longtemps, bien avant moi…

Et l’autre moitié, il l’a lancée

haut et loin, devant lui, à l’autre bout de l’horizon…

- L’autre moitié, elle est pour celui

qui racontera l’histoire bien plus tard,

quand ni toi, ni moi ne seront plus là,

ni pour l’entendre, ni pour la raconter."

Les contes et légendes participent tous deux d’une littérature

mouvante héritée de la tradition transmise de bouche à

oreille. Mais les contes désignent des récits merveilleux

mettant en scène des personnages fantastiques, alors que les légendes

puisent leurs racines dans l’histoire. Cependant, en Valais, la plupart

des conteurs se refusaient à employer ce genre de vocabulaire :

selon eux, les récits qu’ils rapportaient étaient des histoires

vraies, relatant des faits réels ou des expériences vécues.

Ainsi, comme on terminait jadis ces récits en disant en patois «

ça s’est passé vrai » on les commence aujourd’hui par

« il était une fois ».

L’œuvre populaire passe d’interprète à interprète.

Tout au long de cette chaîne de transmission, l’histoire se forme

et se transforme au gré du conteur, qui devient ainsi aussi auteur

le temps du récit. Ce sont toutes ces interventions successives

qui font la richesse de l’œuvre.

Les

conteurs et leurs histoires

Autrefois les histoires étaient innombrables.

Qui donc les racontait ?

En fait, il semble bien qu’il n’y ait pas eu de conteurs spécialisés.

Les femmes comme les hommes les racontaient, car chacun connaissait les

histoires. Mais durant les veillées, une

période de la journée qui leur était souvent presque

exclusivement dédié et qui réunissaient parfois plusieurs

familles autour de l’âtre, les vieux étaient d’abord sollicités,

car c’était eux qui connaissaient le plus d’histoires. On s’adressait

tout particulièrement à ceux que la nature avait fait bon

conteur, ceux qui « savaient raconter vrai ». Ils impressionnaient

leur auditoire par leur voie et leurs gestes, et surtout par leur mémoire

intarissable, véritable bibliothèque vivante.

|

Toutes sortes d’histoires étaient racontées pendant

ses longues soirées :

des histoires à rire, des histoires à pleurer aussi,

des histoires fantastiques où surgit, souvent sur des bases moralisatrices,

le merveilleux, avec ses fées, ses

petits diables, ses dragons ailés,

les

vouivres et bien d’autres personnages fantastiques.

Il y a aussi un grand nombre d’histoires liées au mal comme

celles mettant en scène des catastrophes naturelles, le

diable, des sorciers et des sorcières

qui sont capables de jeter le mauvais sort sur le bétails ou sur

les gens.

A l’opposé, certains récits parlent de bons sorciers

qui, porteur de contre-pouvoir, peuvent combattre le mal.

|

Au delà de l’aspect purement récréatif, on peut

également considérer le conte comme l’un des principaux véhicules

de la transmission de la connaissance. En effet, ces récits ont

été largement utilisé à des fins pédagogiques

et éducatives. Les mères et les grands-mères surtout

les racontaient afin d’inculquer aux enfants un comportement social de

manière imagée, pour faciliter la compréhension et

la mémorisation des règles régissant la vie sociale

de l’époque.

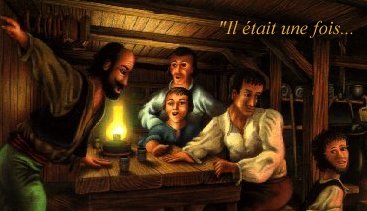

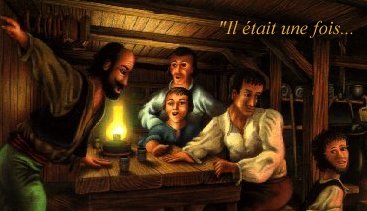

Les

veillées

Les histoires baignaient la vie quotidienne. On les racontaient à

la maison, sur la route qui menait aux champ ou aux pâturages, pendant

le travail. Mais c’est principalement le soir qu’elles jaillissaient, lorsque

la nuit tombait et que montait le froid, que les gens se réfugiaient

autour de l’âtre. Dans ce climat de pénombre et de mystère,

on commençait d’abord par parler du quotidien, de la terre, des

récoltes, du bétail. On jouait parfois aux cartes, parfois

également on dansait et on chantait. En fait, les veillées

étaient surtout et avant tout un lieu de rencontre et de parole.

D’une manière générale, elles privilégiaient

les relations sociales au sein de la communauté.

Mêlées à ce flots de paroles, il y avait les histoires.

Elles se racontaient et se transmettaient ainsi, comme toutes les autres

informations liées à la vie de tous les jours. Alors, à

mesure que la soirée avançait, on quittait le terrain stable

de la réalité pour s’ouvrir sur le monde du fantastique,

des légendes, des morts et des âmes en peine

qui viennent troubler la vie des vivants,

les avertir contre le danger ou les remettre dans le droit chemin.

Jean Follonier, un auteur valaisan, relate que

« dans mon village d’enfance, après

la mi-novembre, il s’agissait de meubler les longues soirées. Pour

cela, on n’avait pas besoin de l’électricité dont on ignorait

encore les bienfaits et les servitudes, et encore moins de la radio ou

de la télévision. On s’organisait entre voisins et, ainsi,

toute une vie sociale surgissait vers cette date et disparaissait à

la fin février, quand les hommes descendaient travailler les vignes.

Trois mois d’hiver, avec des veillées magnifiques, il n’est pas

possible d’oublier cela. »

L’auteur raconte ensuite que sa famille, ainsi que d’autres,

se retrouvait à la veillées chez Fabien, un homme qui

savait « conter des contes ».

Les récits se succédaient qui parlaient de légendes

locales plus ou moins assaisonnées selon l’humeur du conteur, de

revenants, de cris mystérieux de la montagne, de saints et du diable,

de géants maléfiques, et de bien d’autres figures du bien

et du mal.

Les

sources

Le cadre et la source directe des contes et légendes du Valais

est le quotidien.

A la lecture des contes, on retrouve les trois espaces décrits

dans toute littérature, soit le lieu, le temps et l’action.

Le lieu, c’est bien entendu le Valais, terre de paysans, de travail

et de la nature.

L’espace du temps est celui du passé, les récits témoignant

d’une vie authentique,

souvent idéalisée.

L’action englobe quant à elle le temps

et le lieu et s’ancre profondément dans le domaine du quotidien.

Ainsi, avant d’être un divertissement,

les histoires sont surtout le reflet de la vie telle qu’elle se déroule

journalièrement.

Cette composante représente donc la partie « réaliste

» du conte,

qui se traduit notamment dans les récits par l’importance des

bêtes, du travail et de la religion. D’après Maurice Zermatten,

un autre écrivain valaisan,

« les contes populaires sont révélateurs

de la qualité des mœurs anciennes, d’une philosophie pragmatique

et concrète, d’une foi souvent voisine de la superstition ».

Cependant, le réalisme glisse très rapidement vers le

surnaturel dans les contes ;

au quotidien se mêlent le fantastique

et ces personnages étranges.

Ainsi, en plus de la réalité de la vie du valaisan, les

contes puisent-ils leurs racines dans une certaine forme de mythologie.

|

|