Activité 2 : lecture

Ce texte est disponible pour le téléchargement sur la plateforme

Du modèle du

télégraphe à celui de l'orchestre

Qu'est-ce qu'un processus de communication? Quels sont les éléments que l'on peut discerner dans un tel processus? Quelles sont enfin les relations qui s'établissent entre ces différents éléments? Telles sont les questions auxquelles ont tenté de répondre les premiers modèles de la communication.

1. Transmission télégraphique

et communication

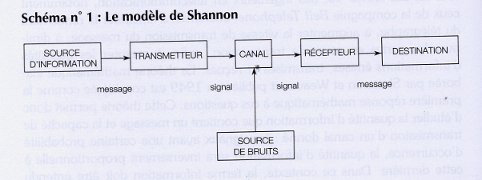

A la fin des année 40, des ingénieurs en télécommunication, notamment ceux de la compagnie Bell Telephone, cherchent à améliorer le rendement du télégraphe, à augmenter la vitesse de transmission du message, à diminuer les pertes en cours de transmission, enfin, à mesurer les quantités d'informations émises, transmises et reçues. La théorie mathématique élaborée par Shannon et Weaver et publiée en 1949 est considérée comme la première réponse mathématique à ces questions. Cette théorie permet donc d'étudier la quantité d'information que contient un message et la capacité de transmission d'un canal donné: les signaux ayant une certaine probabilité d'occurrence, la quantité d'information sera inversement proportionnelle à cette dernière. Dans ce contexte, le terme information doit être entendu dans un sens technique qui n'a rien à voir avec la signification.

Nous ne développerons pas ici la mesure mathématique de la quantité d’information. Par contre, nous retiendrons le modèle conceptuel qu’ont défini les auteurs et dont les principaux éléments ont été largement répandus, voire banalisés, aujourd'hui, dans les sciences humaines. Dans ce modèle, la communication est définie comme la transmission de l’information entre deux lieux ou entre deux personnes. La première condition pour que ce transfert d'information puisse avoir lieu est que celle-ci prenne la forme d'un message codé, c'est-à-dire qu'elle soit transformée en signes —appartenant à un système, à un code— dont la caractéristique majeure est d'être conventionnel.

2. Le "transceiver"

ou l'ère d'EmerEc

C'est sans doute conscient de ces différentes limites que W. Schramm (1970) a proposé de prendre en considération plusieurs aspects, plus généraux. L'introduction de ces nouveaux paramètres devait rendre le modèle plus adéquat pour décrire les formes de communication humaine, notamment la communication interpersonnelle et la communication de masse. La première nouveauté concerne le cadre de la communication puisque ce modèle prend pour objet la communication humaine. Il implique la nécessité, pour les deux locuteurs, de se comprendre mutuellement et donc de maîtriser, tout au moins partiellement, le code. Sans cette intercompréhension, il ne peut être question de transcription, de traduction et de décodage du message. Les étapes de codification et de décodification prennent alors une place importante. Il ne s'agit plus d'un processus technique mais bien de la mise en forme d'un message à travers un système de signes qui tiennent lieu de l'expérience à transmettre. On se rapproche de la définition du signe telle qu'elle a été énoncée par Buyssens, par exemple: le signe est un artifice qui permet à un être humain de communiquer ses états de conscience à un autre être humain. Il s'agit donc d'un véritable processus sémiotique de symbolisation; la problématique que l'on découvre n'est autre que celle du signe, l'objet même de la sémiologie.

La seconde modification est tout aussi importante: l'auteur,

rompant avec la linéarité du modèle de Shannon, introduit la notion de

rétroaction (feed-back). Dans une situation de communication interpersonnelle,

le récepteur réagit immédiatement, ajuste, adapte, voire corrige sa réponse

—son propre message— en fonction du message qu'il a reçu. On le voit,

l'influence mutuelle qui s'opère dans la communication est indissociable de la

capacité de chaque partenaire à coder et à décoder les messages: chaque être

communicant est simultanément un émetteur/encodeur et un récepteur/décodeur. Il

serait même juste de dire que c'est l'égal partage de cette double capacité

—codification/décodification— qui constitue la base de l'interaction et la rend

possible: c'est de ce processus que voudrait rendre compte le terme technique

anglo-américain tranceiver,

contraction de transmetter et de receiver, que Cloutier a largement

diffusé sous le nom d'Emerec, Émetteur/Récepteur (1973) dans le contexte de la

communication de masse.

3. Cinq

questions pour commencer à en savoir un peu plus...: le modèle de Lasswell

Contemporain du modèle de Shannon, celui de Lasswell s’inspire directement des sciences humaines et des moyens de communication de masse; il a profondément orienté les travaux et les recherches en communication ultérieurs. L'auteur tentait de décrire le phénomène de la communication en répondant aux cinq questions suivantes: qui? dit quoi? à qui? par quel moyen? avec quels effets? Chacune de celles-ci permet de définir un des pôles de la communication ainsi que le champ d'investigation particulier qui lui correspond. Rappelons succinctement les relations établies par l'auteur.

Identifier l'émetteur (Qui?), c'est analyser les agents (auteurs, producteurs des mass médias, groupes d'intérêt, etc.) qui sont à la source de la communication et les mécanismes de production de l'information collective (control analysis). Répondre à la seconde question (Dit quoi?), c'est s'attacher à l'analyse du message, c'est-à-dire au contenu transmis par le médium, quel qu'il soit. L'étude du message donnera naissance aux nombreuses méthodologies d'analyses du contenu (content analysis) essentiellement quantitatives. Quand on s'interroge sur le moyen (Par quel moyen?), on se réfère à la transmission du message, au médium et à son canal. Cependant, dans la perspective de l'auteur, l'étude du médium (media analysis) n'est pas seulement technique puisqu'elle inclut déjà certains aspects de la codification et de la décodification. La définition des récepteurs (A qui?) dans le domaine des communications de masse, ouvrira le champ de l'analyse des destinataires, de l'audience (audience analysis). Dans le contexte américain, ces études étaient principalement quantitatives et cherchaient à déterminer les différentes catégories de public pour en mesurer l’importance respective. Enfin, l'analyse des effets (Avec quels effets?) détermine un vaste champ d'analyses psychosociologiques (effect analysis) dont Lazarsfeld est considéré comme l'un des premiers représentants.

Ce cadre de référence théorique est souvent cité comme la première analyse générale des mécanismes de la communication et des mass médias; il pourrait être considéré comme le premier essai de "médiologie générale". Il a d'ailleurs suscité, dès les années 50, de nombreuses études empiriques dans chacun de ces différents domaines. C'était d'ailleurs la fonction première du paradigme de Lasswell: permettre une classification et un regroupement des travaux empiriques ayant pour objet la communication et les médias. On a souvent reproché à ce modèle de n'avoir pas réussi à produire une vision cohérente du phénomène de la communication. Ceci s'explique aisément par le fait que ce qui n'était qu'un modèle taxonomique et descriptif, a été très rapidement interprété par de nombreux chercheurs comme le modèle théorique de la communication (Proulx, 1990).

De façon générale, les études sur les médias, encore héritières de cette tradition, se distribuent dans trois domaines généraux: les études du public, les études du contenu et les études des effets. Mais, dans la plupart des cas, l'attention et l'intérêt se reportent finalement toujours sur les effets, directs ou indirects[1].

4. La langue comme système: le modèle saussurien

Le modèle de la communication inspiré de la linguistique saussurienne s'est construit sur le concept de code, linguistique ou sémiologique. Ce concept, dont la filiation avec le modèle télégraphique de la communication est évidente, se situe au cœur de la linguistique saussurienne. On le sait, Saussure s'intéressait à la langue et non à la parole individuelle: "(...) il faut sortir de l'acte individuel, qui n'est que l'embryon du langage et aborder le fait social" ou encore "En séparant la langue de la parole, on sépare du même coup: 1) ce qui est social de ce qui est individuel; 2) ce qui est essentiel de ce qui est accessoire ou plus ou moins accidentel" (1969: 30).

Ainsi isolée de la parole, la langue devient la notion maîtresse de la théorie et par conséquent, la clé de la compréhension des phénomènes de communication. Or, la langue, séparée des faits concrets qui constituent la parole, n'est rien d'autre qu'un code, qu'un système de signes. Autrement dit, un système de liaisons stables entre des signifiants et des signifiés. Aussi, dans la perspective saussurienne, le problème essentiel de la sémiologie a-t-il été de découvrir la nature des codes sémiologiques. Dans un de ses premiers textes ayant pour objet l’analyse d’une image publicitaire pour les pâtes Panzani, R. Barthes s’assignait la tâche de mettre au jour un code dans l’image. D’où cette question qu’il posait d’entrée de jeu: un code analogique et non plus digital est-il concevable? (cf. plus loin, Section 2).

La sémiologie a donc pris le seul code comme objet, et afin de pouvoir le formaliser, l'a isolé tant de l'émetteur que du récepteur. Elle analyse alors le code en tant qu'il est une entité abstraite: elle l'appréhende en dehors de l'usage et de sa réalisation dans un acte de communication, un acte de parole. Elle l'appréhende donc à partir des mécanismes et des conventions qui en règlent l'utilisation, les variations individuelles étant définies, par principe, comme aléatoires et accidentelles. Mais en assignant au code une position centrale et en réinterprétant le processus global de communication en référence au seul code, on est naturellement conduit à une représentation très réductrice de ce processus. La notion de code, isolée et servant en retour de guide pour la lecture de cette complexité, soutient une série d'opérations réductrices que deux exemples illustrent parfaitement: la sémiologie de la communication et la sémiologie de la signification.

La première a été définie essentiellement par les linguistes post-saussuriens dont Buyssens, Martinet, Mounin, Prieto. Ils posent une différence essentielle entre la véritable communication, qui seule relève de la sémiologie, et le fait, pour un quelconque objet social, de manifester, d'attester une signification. Cette démarcation partage les signes communicatifs des signes expressifs. La volonté d'opérer un tel choix répond à l'exigence d'assigner, comme l'avait fait Saussure pour la linguistique, un objet homogène à la sémiologie.

Distinguer ces deux champs d'investigation —communication et signification— demande un critère irréfutable: c'est l'intentionnalité de l'acte de communication qui sera choisie comme le critère le plus parfaitement adéquat. Même si un vêtement peut se faire le support ou le véhicule de significations socioculturelles évidentes, il paraît peu probable à ces auteurs qu'il soit porteur d'un message intentionnel. Les tenues vestimentaires relèveraient donc d'une catégorie particulière de signes que Buyssens et Prieto nomment l'indice: "un fait immédiatement perceptible qui nous fait connaître quelque chose à propos d'un autre « fait » qui ne l'est pas" (Prieto, 1966: 95). Par contre, la véritable communication se fait à partir de signaux, c'est-à-dire de signes conventionnels, produits volontairement par l'émetteur pour être reconnus comme tels par le destinataire. Le code de la route, par exemple, relève de cette catégorie.

Par leur choix du critère de délimitation du champ de la sémiologie, ces auteurs accordent à l'émetteur, au destinateur, une place privilégiée puisque c'est sa volonté, son intention de communication ("son intention et son degré de conscience" selon Eco) qui sera retenue comme critère définitoire de la communication. Et pourtant, en s'inscrivant dans le cadre d'une sémiologie strictement saussurienne, d'une sémiologie du code, ces auteurs excluent définitivement le locuteur du champ d'analyse dont il permet cependant la définition. Cette contradiction est d'autant plus remarquable que la sémiologie de la communication touchait, à travers la reconnaissance de l'importance de l'intention de communication, le vouloir-dire du locuteur, une notion fondamentale, qui sera à la base de la théorie des actes de langage et de l'orientation pragmatique que prendra plus tard la sémiologie.

Le second courant, la sémiologie de la signification dont R. Barthes fut sans doute l'un des précurseurs (nous y reviendrons plus longuement par la suite), se refuse, quant à lui, à réduire le champ d'exploration sémiologique aux seules significations intentionnelles. En effet, toutes les significations sont loin d'être explicites: l'analyse proposée dans les Mythologies (1957), la rhétorique connotative qui constitue une sorte de second code articulé à la langue selon le mécanisme des langages "décrochés" (Hjelmslev, 1968; Barthes, 1964-a), en sont deux exemples particulièrement remarquables. Sous la double influence de la psychanalyse et du matérialisme historique, en pleine expansion tant théorique que méthodologique dans les années 70, la sémiologie de la signification se donne pour tâche d'analyser les systèmes de signes en tant qu'ils sont produits par une classe sociale déterminée. La sémiologie ne peut se construire que comme une "sémioclastie", écrira d’ailleurs Barthes (1957). Dans cette perspective, l'intention explicite de l'émetteur tout comme les actes concrets d'énonciation disparaissent au profit de la signification qu'atteste, comme en filigrane, la forme de l'énoncé: l'instance d'émission se trouve présente à la langue par la trace qu'elle y imprime tout en s'y structurant. L’intérêt de cette approche réside dans la tentative d’articuler le monde des signes et des significations à notre réalité sociale, autrement dit de montrer comment l’extralangage s’inscrit dans les systèmes sémiotiques. Cette problématique, nous le verrons, a été développée mais, sur de toutes autres base, à travers la pragmatique.

La sémiologie de la signification, comme celle de la communication, s'inscrit cependant dans le cadre strictement délimité de la langue, du code et de l'énoncé. Les individus communicants sont ignorés puisque les faits de parole sont considérés comme accessoires et ne sont donc pas pris en considération. Ou alors, lorsqu'il en est tenu compte, c'est sous la forme d'un émetteur et d'un récepteur assurant le processus réversible d'encodage/décodage du message. Le message est alors considéré comme un invariant de sens, comme ce qui subsiste à travers toutes les opérations d'encodage, de décodage ou de traduction. Les modèles du code (linguistique et sémiologique) que nous avons décrits rejoignent, de ce point de vue, la théorie des ingénieurs de la Bell Telephone et présentent la même conception linéaire de la communication.

Il est intéressant de rappeler ici que Baudrillard, à qui le caractère réducteur de ce modèle n'avait pas échappé, expliquait son succès parce qu'il correspondait, non pas à ce que la communication est toujours et nécessairement, mais bien à ce qu'elle est devenue dans notre société de mass média: "Cette structure [émetteur/message/récepteur] se donne pour objective et scientifique puisqu'elle suit la règle de la méthode: décomposer son objet en éléments simples. En fait, elle se contente de formaliser un donné empirique, l'abstraction de l'évidence et de la réalité vécue: c'est-à-dire les catégories idéologiques sous lesquelles se parle un certain type de rapport social, précisément celui où l'un parle et l'autre non, où l'autre a le choix du code et l'autre la seule liberté de s'y soumettre ou de s'abstenir. (...) Cette construction "scientifique" institue dans un modèle de simulation de la communication d'où sont exclus d'emblée la réciprocité, l'antagonisme des partenaires ou l'ambivalence de leur échange. Ce qui circule en effet, c'est l'information, contenu de sens supposé lisible et univoque. C'est l'instance du code qui garantit cette univocité, et par là même les positions d'encodeur et de décodeur. Tout se tient: la formule a la cohérence formelle qui l'assure comme seul schéma de la communication possible" (1972: 220-221).

Le modèle du code néglige le fait que la source comme le destinataire sont des personnes. C’est-à-dire qu'il s'établit entre elles un rapport psychosocial et que chacun des deux partenaires contribue sans doute à la construction —à la coproduction— du sens et du message. Une telle conceptualisation sous-estime enfin la nature profonde de la signification et donc des représentations humaines: celles-ci ne sont pas seulement des représentations de quelque chose, elles sont aussi et toujours des représentations pour quelqu'un: "[leur genèse] les enracine dans l'expérience sensible et socio-affective et dans le projet de chaque individu" (Linard, 1990: 23).

5. Une diversité d'approches pragmatiques

Différentes approches sont venues bousculer peu à peu ce modèle télégraphique de la communication. Il suffisait pour cela que l'on recentre l'attention sur le discours en tant qu'acte de communication, impliquant des individus particuliers dans une situation spatiale et temporelle particulière. Cette ouverture est repérable à travers divers courants et diverses recherches parmi lesquels nous retiendrons:

-

les travaux linguistiques sur les embrayeurs

(les déictiques et les pronoms personnels, en particulier) qui permettent

l'ancrage de l'énoncé dans la situation d'énonciation (Jakobson, 1963;

Benveniste, 1966 et 1974);

- la philosophie analytique et la pragmatique anglo-saxonne inaugurée par les travaux d’Austin sur les actes de langages (1962);

-

les recherches de pragmatique linguistique et

notamment les théories de l'argumentation et de la présupposition, celles-ci

étant considérées comme des actes de langages particuliers (Ducrot et

Anscombre, 1983);

-

les théories

psychosociales sur l'interaction développées particulièrement par l'école de

Palo Alto ou par Goffman (1974) ;

- les différents

courants cognitivistes qui ont inspiré linguistes et sémanticiens, cherchant à

mettre en évidence les mécanisme de compréhension et d’interprétation des

textes, notamment Sperber et Wilson (1989, 1992), Langacker (1987) ou Johnson

Laird (1988, 1994).

C'est de l'intérieur même de la problématique linguistique qu'apparaît tout d'abord la nécessité de s'ouvrir à l'énonciation: "Bien des notions en linguistique, peut-être même en psychologie, apparaîtront sous un jour différent si on les rétablit dans le cadre du discours, qui est la langue en tant qu'assumée par l'homme qui parle, et dans la condition d'intersubjectivité, qui seule rend possible la communication linguistique" (Benveniste, 1966: 266). L'étude de la langue fait en effet apparaître des catégories linguistiques qui permettent d'enraciner le sens de l'énoncé dans l'énonciation. Ce sont des expressions particulières, comme les pronoms personnels, les démonstratifs, etc. dont le contenu référentiel et la signification dans un énoncé ne peuvent être décrits en dehors de la situation d'énonciation: elles entretiennent une relation existentielle avec ce qu'elles désignent. Autrement dit encore, signes "vides", ils deviennent "pleins" dès qu'un locuteur les assume dans une situation d'énonciation (Benveniste, 1966). Tel est le pronom personnel je dont on connaît le statut particulier: "je désigne la personne qui énonce je. Ainsi, d'un côté, le signe “je” ne peut représenter son objet sans lui être associé par une règle conventionnelle et, dans des codes différents, le même sens est attribué à des séquences différentes telles que “je”, “ego”, “ich”, “I”, etc. Donc “je” est un symbole. D'un autre côté, le signe “je” ne peut représenter son objet s'il n'est pas en relation existentielle avec son objet: le mot “je” désignant l'énonciateur est dans une relation existentielle avec l'énonciateur, donc il fonctionne comme index" (Jakobson, 1963).

La fonction de ces index, que Jakobson nommera d'ailleurs des embrayeurs, est donc bien d'exprimer dans l'énoncé le procès de l'énonciation ou en tous cas certains de ses aspects. La linguistique de l'énonciation dont l'objet est l'étude des expressions indexicales, se limite précisément à l'analyse de ces éléments linguistiques. Ducrot et Todorov écrivent explicitement: "[cependant], lorsque l'on parle, en linguistique, d'énonciateur (...), on ne vise ni le phénomène psychique d'émission ou de réception de la parole, qui relève de la psycholinguistique ou d'une de ses subdivisions, ni les modifications apportées au sens global de l'énoncé par la situation, mais les éléments appartenant au code de la langue et dont pourtant le sens dépend de facteurs qui varient d'une énonciation à l'autre, par exemple “je”, “tu”, “ici”, “maintenant”, etc. Autrement dit, ce que la linguistique retient, c'est l'empreinte du procès d'énonciation dans l'énoncé" (1972: 405).

Un autre aspect intéressant est constitué par les verbes d'attitude propositionnelle, étudiés par Benveniste en 1958 dans l'article "De la subjectivité dans la langue" (repris dans Benveniste, 1966). Cette catégorie particulière de verbes (croire, supposer, présumer, conclure) présente un comportement sémantique différent des autres verbes bien que formellement, elle ne se distingue en rien de ceux-ci: "Entre je mange, et tu manges et il mange, il y a ceci de commun et de constant que la forme verbale présente une description d'une action, attribuée respectivement, et de manière identique, à je, à tu, à ilje souffre, je décris mon état présent. En disant je sens (que le temps va changer), je décris une impression qui m'affecte. Mais que ce passera-t-il si au lieu de je sens (que le temps va changer), je dis: je crois (que le temps va changer)? La symétrie formelle est complète entre je sens et je crois. L'est-elle pour le sens? Puis-je considérer ce que je crois comme une description de moi-même au même titre que je sens? Est-ce que je me décris croyant quand je dis je crois (que...)? Sûrement non. L'opération de pensée n'est nullement l'objet de l'énoncé; je crois (que...) équivaut à une affirmation mitigée. En disant je crois (que...), je convertis en une énonciation subjective le fait attesté impersonnellement à savoir le temps va changer, qui est la véritable proposition" (1966: 264-265). (...). Or, nombre de verbes échappent à cette permanence du sens dans le changement des personnes. Ceux dont il va s'agir dénotent des dispositions ou des opérations verbales. En disant

Il en va de même avec je suppose, je présume ou je conclus: ces verbes, employés à la première personne du singulier ne décrivent aucune opération: ils indiquent une attitude à l'égard de l'énoncé qui suit, toujours introduit par la conjonction "que". Le propre de ces verbes consiste à indiquer le type d'attitude qu'entretient le locuteur vis-à-vis de l'énoncé qu'il profère dans la subordonnée et qui est, lui, le véritable objet de l'information. Mais cette particularité ne se réalise qu'à la seule première personne: à la seconde personne, tu supposes qu'il est parti, ces verbes expriment la reprise par le je qui énonce la phrase de l'argumentation du destinataire tandis qu'à la troisième personne, lorsque l'on retranche l'expression de la personne, nous n'avons plus, au point de vue de je qui l'énonce, qu'une simple constatation" (Benveniste, 1966: 265).

La structure des verbes d'attitude propositionnelle et l'effet pragmatique qui découle de leur utilisation à la première personne annoncent le passage vers la problématique des performatifs explicites du type je t'ordonne de partir dans lesquels l'acte même, ici l'ordre de partir, est réalisé par l'énonciation. C'est en effet dans le même article que Benveniste proposait une analyse des verbes (nous dirions aujourd'hui des énoncés à valeur performative) comme jurer, certifier, ordonner, promettre, etc. qui tous dénotent par leur sens "un acte individuel de portée sociale" jugé par ailleurs comme contraignant "dans les conditions sociales où le langage s'exerce". Il montrait comment le changement de personne verbale (le passage du je au tu) modifie profondément le sens de l'énoncé et permet de passer d'une "énonciation subjective" (j'ordonne) à une "énonciation non subjective" (tu ordonnes). Benveniste, analysant les propriétés sui-référentielles du langage et de la subjectivité dans la langue, découvrait la performativité indépendamment des travaux d'Austin et sans se référer explicitement à cette notion.

Ces travaux, qui déterminent de fait le premier niveau de la pragmatique, ont eu un impact important sur le développement des théories de la communication dans la mesure où ils ont amené les chercheurs à recentrer leur intérêt sur les conditions de l'énonciation. C'est de ce courant qu'est issue la pragmatique linguistique pour laquelle : "le sens des énoncés est la description des intentions qu'il présente comme celles motivant son énonciation; (...) la pragmatique est l'étude des valeurs intentionnelles liées à l'énonciation; la pragmatique intégrée est la partie de la pragmatique qui considère que certaines de ces valeurs sont incluses dans le sens de l'énoncé" (Anscombre, 1980: 65).

En accentuant l'importance de l'énonciation, on finit par devoir distinguer le sens de l'énoncé (le sens de la phrase en dehors de tout contexte), qui ressortit traditionnellement à la sémantique, du sens de l'énonciation dont l'analyse relèverait, quant à elle, de la pragmatique linguistique ou de la pragmatique intégrée (Ducrot). Celle-ci s'apparente à la linguistique de l'énonciation dont elle constitue un prolongement puisqu'elle "recense les formes linguistiques dont la signification est pragmatique plutôt que descriptive et elle explicite leur signification en leur assignant des conditions d'emploi" (Récanati, 1981: 29). Autrement dit, le contexte d'énonciation et les conditions d'usage de chaque énoncé doivent être pris en considération pour déterminer leur signification.

Mais si l'on envisage les messages sous cet angle, il faut rendre compte des implications relationnelles qui sont les leurs dans chaque contexte particulier. C'est ce qui a conduit les linguistes et les philosophes du langage à distinguer dans un énoncé verbal un sens descriptif —son contenu informatif— et un sens pragmatique: le premier concerne le fait qu'un énoncé présente un état de choses auquel il fait référence tandis que le second désigne le fait qu'un énoncé assume une fonction et crée une relation entre les interlocuteurs. La théorie des actes illocutoires (Austin, 1962 ; Anscombre, 1980 ; Ducrot, 1981) a consacré ce dernier point de vue.

Pour des auteurs comme Austin, Grice et Searle, un modèle de la communication doit rendre compte du sens des phrases en fonction des usages auxquels elles servent. Car parler, c'est faire, c'est accomplir un acte, par exemple une demande, une requête, un ordre, une affirmation, une promesse, un remerciement, un avertissement, une excuse, etc. Or, parlant et agissant de la sorte (accomplir un acte de parole c'est accomplir un acte social), le locuteur entre nécessairement en relation avec son allocutaire et crée entre eux une véritable relation sociale, analysable en termes de rôles ou de positions: "En accomplissant un acte illocutionnaire, le locuteur s'assigne un certain rôle et assigne à l'auditeur un rôle complémentaire: en donnant un ordre, le locuteur exprime sa volonté que l'auditeur suive une conduite donnée et se pose comme ayant l'autorité qu'il faut pour que l'auditeur soit obligé de suivre la conduite en question simplement parce que c'est la volonté du locuteur. Le rôle social assumé par le locuteur quand il donne un ordre est réalisé institutionnellement dans la fonction de "supérieur hiérarchique": et Austin a mis l'accent sur ces réalisations institutionnelles des rôles illocutionnaires, pour montrer que le langage est une sorte de vaste institution, comportant une panoplie de rôles conventionnels correspondant à des actes de discours socialement reconnus" (Récanati, 1981: 19).

Les faits de parole, exclus de la linguistique saussurienne, se trouvent réintroduits de plein droit dans la communication et celle-ci n'apparaît plus en définitive que constituée de paroles. Et bien que ces différents auteurs s'en tiennent également aux aspects linguistiques des actes de parole, on perçoit néanmoins combien la notion d'acte focalise l'attention sur les sujets communicants et sur l'engagement que constituent pour chacun d'eux leurs paroles. Nos actes de parole se présentent comme des actions dont l'objectif est de transformer la situation d'interlocution définie selon les auteurs comme des jeux de langages (Wittgenstein), un système relationnel de droits et de devoirs (Ducrot), de places (Flahaut) ou de position (Goffman), une forme d'agonistique générale (Lyotard). Mais quelles que soient, en surface, leurs différences, ces interprétations mettent toutes en évidence ce fait essentiel: "celle-ci [la langue] est donc bien plus qu'un simple instrument pour communiquer des informations: elle comporte, inscrit dans la syntaxe et le lexique, tout un code de rapports humains" (Ducrot, 1972: 98). On ne peut donc, en aucun cas, séparer le langage de ce avec quoi il est "tissé".

Il semble qu'en réintroduisant les sujets communicants dans le modèle, on y insère du même coup les groupes dont ils font partie et qui constituent le ou les contexte(s) sociaux de leurs communications. Ne doit-on pas considérer, en effet, les rôles comme des ensembles reconnus et acceptés de droits et de devoirs entre les membres d'un même système socioculturel? (Fishman, 1971). Les institutions n'impliquent-elles pas des contraintes telles que seules certaines formes de discours, certaines classes d'énoncés, sont admises en leur sein et "valent" dans ce contexte? (Bourdieu, 1982; Lyotard, 1979). En prenant en considération les actes de paroles, la pragmatique a découvert du même coup des sujets s'impliquant dans la communication, s'obligeant mutuellement, jouant des rôles et occupant des places, bref des sujets interagissant au sens fort du terme.

Au total, la pragmatique linguistique déborde progressivement vers la psychosociologie à laquelle d'ailleurs elle fournit des instruments. Il est remarquable enfin d'observer la convergence des points de vue: le modèle de communication présenté par la pragmatique des psychosociologues de l'école de Palo Alto, se fonde sur la certitude que toute communication comporte deux aspects: le contenu et la relation (Watzlawick et al., 1972). Si, en général, le point de vue linguistique ne retient que les aspects linguistiques et reste indifférent à la nature empirique des interlocuteurs, il n'en va pas de même avec la psychosociologie. L'intérêt de cette discipline pour l'aspect relationnel de la communication la pousse à s'attacher davantage au sujet empirique, au sujet extra-linguistique et à ses manifestations non-verbales: posture, mimique, gestuelle, inflexion de la voix, qualité vocale, rythme et mélodie, etc. Ces aspects analogiques de la communication constitueraient la manière de dire et détermineraient la relation entre les interlocuteurs. Ces deux courants de la pragmatique —linguistique et psychosocial— loin de s'opposer, se complètent fort bien. Le second prend en effet en charge des aspects qu'ignore délibérément le premier et tente d'établir les liens éventuels entre sujet linguistique et sujet extra-linguistique (Ghiglione, 1986).

Communiquer, ce n'est donc pas simplement émettre un message. C'est surtout, par le moyen des différentes composantes intervenant dans un acte de communication (indicateurs verbaux des personnes, force illocutoire des énoncés, style vocal et traits prosodiques, gestes, postures etc.), instaurer ou tenter d'instaurer une relation dans laquelle chaque partenaire se voit attribuer un rôle, une position, une place ou encore une image de soi. On peut comprendre alors que ce soit au travers d'actes de communication entre de multiples individus que s'édifient des architectures sociales —groupes, institutions— qui exercent en retour leurs contraintes sur les actes de communication.

Le développement de la pragmatique (sous ces différentes formes: linguistique de l'énonciation, pragmatique intégrée, théorie des actes illocutionnaires, pragmatique d'inspiration psychosociale) a fait progressivement éclater le modèle linguistique du code et de l'énoncé tout en s'ouvrant, à des degrés divers, à la notion de contexte. Cette notion de contexte s’est encore imposée du fait de la nécessité de prendre en compte, au-delà des aspects sociaux de la communication, les aspects cognitifs relatifs à la compréhension. Un énoncé, en effet, doit être interprété pour être compris. Comme l’a montré Grice, il faut inférer, à partir de ce qu’il dit, le vouloir dire du locuteur dans le contexte d’énonciation. Une pragmatique inférentielle est donc née de cet conception des choses.

Rien d'étonnant donc à ce que se côtoient, dans un domaine que circonscrivent des frontières relativement peu précises, des études de linguistique, de sémiotique, de sociologie, de psychologie, de psychosociologie, etc.

[1] On lira à ce propos deux intéressantes synthèses : Katz E. "A propos des médias et de leurs effets" in Sfez (1988) et Anderson J.A., "Examen de quelques concepts éclairant la position de l'éducateur aux médias", in Rencontre de la recherche en éducation, Acte du Symposium, Lausanne, 27 au 30 juin 1988, Centre d'initiation aux communications de masse, Lausanne, 1991.

D. Peraya, TECFA, Université de Genève