Activité 3: lecture

Ce texte est disponible pour le téléchargement sur la plateforme

La sémiotique structurale à

la recherche

1. Communication

et linguistique

1.1. Langue et parole: l'objet de

la linguistique

C'est à la linguistique générale du début du 20e siècle, et particulièrement à Ferdinand de Saussure, qu'il revient d'avoir isolé parmi la réalité observable (la parole) le système linguistique (la langue) et d'en avoir décrit le fonctionnement: "Il faut d'abord séparer de la faculté de langage, la langue, produit social, institution sémiologique: là est l'objet de la linguistique" (Saussure in Godel, 1969: 77).

La langue est ce produit social qui permet à l'individu d'exercer sa faculté de langage: elle est "le langage moins la parole" (Saussure, 1972: 112). La parole, quant à elle, désigne la composante individuelle du langage, l'usage et la réalisation linguistiques tels qu'ils apparaissent empiriquement dans l'exécution d'énoncés particuliers.

Face au désordre apparent du langage et à l'hétérogénéité des faits de langue, cette première distinction introduit un principe d'organisation simple et cohérent, puisqu'en distinguant la langue de la parole, on isole du même coup le social de l'individuel et, selon Saussure, l'essentiel de l'accessoire. Cette distinction permet alors au linguiste de situer la langue dans l'ensemble des faits de langage: elle est forme et non substance et se définit comme un système autonome, donc susceptible d'une approche scientifique propre. Telle est, en effet, la condition d'axiomatisation du discours: purifier le phénomène linguistique de tout attachement à une substance ou à une réalité positive. Il s'agit pour le linguiste genevois de constituer une théorie de la communication linguistique sans s'appuyer sur une analyse des communications empiriques.

Dans la conception saussurienne, la langue n'est donc pas une fonction du sujet parlant dont l'étude se trouve rejetée dans le domaine de la psychologie. La langue est décrite comme "un trésor déposé par la pratique de la parole dans les sujets appartenant à une même communauté" (1972: 30), "une somme des empreintes déposées dans chaque cerveau" (1972: 38). En réalité, elle est constituée par l'ensemble systématique des conventions nécessaires à la communication et ce, indépendamment des variations de substance des signes qui la composent. Et c'est en ce sens qu'elle doit être considérée comme un code: un système de signes ou plus précisément un système de liaisons stables entre des signifiants et des signifiés.

1.2. Le signe linguistique et son

arbitraire

La nature constitutive du signe linguistique, de tout signe, réside dans sa duplicité. Chaque unité linguistique comporte deux faces, l'une sensible (une image acoustique) et l'autre intelligible (le concept qui lui est associé): "Le signe linguistique unit non une chose et un nom, mais un concept et une image acoustique. (...) [Le signe] est donc une entité psychique à deux faces. (...). Ces deux éléments sont intimement unis et s'appellent l'un l'autre. (...) Nous appelons signe la combinaison du concept et de l'image acoustique. (...). Nous proposons de conserver le mot signe pour désigner le total, et de remplacer concept et image acoustique, respectivement par signifié et signifiant; ces derniers termes ont l'avantage de marquer l'opposition qui les sépare soit entre eux, soit du total dont il font partie" (Saussure, 1972: 98 et svt).

La définition même du signe porte la trace de cette exigence saussurienne: découvrir une cohérence au sein des faits de langage et fonder la linguistique en tant que science positive. Le signe est en effet présenté comme une "entité sans dehors", un signe arbitraire qui, par définition, exclut de la production du sens tout renvoi au référent ainsi qu'au sujet parlant. La stabilité de la relation du signifiant au signifié n'est en effet assurée par aucune réalité extra-linguistique: "ni acte fondateur d'un individu, ni contrat social", elle est un effet du système (Ghiglione, 1986: 39).

"Le lien unissant le signifiant au signifié est arbitraire, ou encore, puisque nous entendons par signe le total résultant de l'association d'un signifiant à un signifié, nous pouvons dire plus simplement: le signe linguistique est arbitraire" (Saussure, 1972: 100). Par arbitraire, il faut comprendre que le lien unissant le signifiant et le signifié ne possède "aucune attache naturelle dans la réalité" et que la relation entre ces deux faces n'est en rien fondée sur la nature des choses: il ne manifeste l'existence d'aucune raison naturelle, logique ou psychologique dans le découpage simultané des deux substances, communiquée et communicante.

C'est sans doute pour cette raison que Saussure a préféré le terme de signe à celui de symbole. Ce dernier risque en effet de rappeler l'objet ou l'idée qu'il désigne: "Le symbole a pour caractéristique de n'être jamais tout à fait arbitraire: il n'est pas vide, il y a un rudiment de lien naturel entre le signifié et le signifiant. Le symbole de la justice, la balance, ne pourrait pas être remplacé par n'importe quoi, un char par exemple". (op. cit.: 101).

Dans la perspective saussurienne, l'arbitraire caractérise aussi bien le lien entre les deux faces constitutives du signe que la délimitation des termes (des unités linguistiques) entre eux. Le signe est donc une unité relationnelle et différentielle: relationnelle parce qu'elle se construit sur la relation nécessaire entre signifiant et signifié; différentielle car elle s'oppose à toutes les autres dont elle est différente. La signification d'un signe naît de l'association d'un signifiant et de son signifié correspondant ainsi que de la valeur de cette unité par rapport à toutes les autres: "A l'intérieur d'une même langue, tous les mots qui expriment des idées voisines se limitent réciproquement: des synonymes comme redouter, craindre, avoir peur, n'ont de valeur propre que par leur opposition; si redouter n'existait pas, tout son contenu irait à ses concurrents" (Saussure, 1972: 160). Tout système de signes doit donc être regardé comme un système de valeurs.

Cette conception de l'arbitraire du signe suggère une remarque qui n'est pas sans conséquence pour la théorie générale de la communication ainsi que pour le développement ultérieur des orientations pragmatiques. En effet, il semble que ce soit l'une des caractéristiques majeures du langage que de permettre de dire sans dire: "Pour qu'un échange de paroles soit possible, il ne semble nullement nécessaire de “vouloir” éviter le mensonge; bien plus il est indispensable de “pouvoir” dissimuler et mentir (...). La question n'est donc pas de savoir pourquoi nous rusons, mais au contraire pourquoi il est des rapports de parole où nous nous plaisons à être sincères" (Flahaut, 1979: 76-77). Si l'arbitraire fonde la langue en tant que système de signes relativement autonomes, le pouvoir de mentir, de dire “j'ai faim” indépendamment de toute sensation de faim, serait donc constitutif de la langue et du langage. Tandis que la vérité ne demeurerait que le fruit d'une volonté individuelle, manifestée à l'occasion de certains échanges et dans des situations de communication toujours particulières.

2. Le projet sémiologique

Tout en jetant les bases de la linguistique structurale, Saussure définissait en même temps une science générale, la sémiologie, qui aurait pour objet l'étude de "la vie des signes dans la vie sociale; elle formerait une partie de la psychologie sociale, et par conséquent de la psychologie générale. Elle nous apprendrait en quoi consistent les signes, quelles lois les régissent" (Saussure, 1972: 33).

Paradoxalement, la linguistique devait apparaître comme l'une des disciplines de la sémiologie, tout en s'imposant comme le "patron" méthodologique de la sémiologie. Cette situation s'explique par le caractère privilégié du langage verbal, institution sémiologique par excellence: il est le plus complexe et le plus répandu des modes d'expression et de plus, il est celui qui réalise le plus parfaitement le principe de l'arbitraire dont on sait maintenant qu'il constitue le fondement de tout système de signe (Saussure, op. cit.; Barthes, 1964-a).

C'est donc le modèle de la linguistique saussurienne, et principalement le modèle du code, qui a permis le développement des premières recherches sémiologiques dont l'un des textes fondateurs a été Les éléments de sémiologie (Barthes, 1964-a).

Ce modèle et ses principaux concepts se sont vus généralisés à d'autres modes d'expression que la langue: langage de la mode, rhétorique de l'image, le langage cinématographique, la bande dessinée, les objets et l'architecture, l'espace et les distances interpersonnelles, les gestes, les mimiques et les postures, le code de la route, le morse, etc. Toutefois, la diversité de ces langages ainsi que leur spécificité ont très tôt rendu indispensables certains aménagements conceptuels du modèle ainsi que l'emprunt de concepts non linguistiques plus opérationnels.

2.1. Le

signe sémiologique

Le signe sémiologique est lui aussi, comme son modèle, composé d'un signifié et d'un signifiant. Il s'en différencie cependant au niveau de la substance car les codes, les langues sémiologiques, offrent à l'observation une très grande variété de signifiants (sons, bruits, graphismes, dessins, couleurs, mouvements, angles de prise de vue, objets, etc.), chacun possédant un aspect matériel, une substance communicante propre. Or, celle-ci paraît difficilement réductible à celle du signe linguistique.

Les systèmes de signes sémiologiques les plus difficilement réductibles au modèle linguistique sont les systèmes d'objets qui comportent une substance d'expression dont "l'être n'est pas la signification" (Barthes, 1964-a: 106). Certains systèmes sémiologiques ‑la nourriture, la mode et le design par exemple‑ reposent en effet sur des objets d'usage, les fonctions-signes. Ces signes-objets, n'ont pas pour fonction principale le fait de signifier, même si l'usage social leur a imposé un mouvement de sémantisation: "La fonction se pénètre de sens; cette sémantisation est fatale: dès qu'il y a société, tout usage est converti en signe de cet usage: (...); notre société ne produisant que des objets standardisés, normalisés, ces objets sont fatalement les exécutions d'un modèle, les paroles d'une langue, les substances d'une forme signifiante" (Barthes, 1964-a: 106). La sémiotique d'ailleurs "ne s'intéresse pas à l'étude d'un type d'objets particuliers, elle s'intéresse aux objets ordinaires dans la mesure (et seulement dans cette mesure) où ils participent à la sémiosis" (Morris, in Eco, 1990: 41) autrement dit à la production du sens et de significations. C'est dire aussi qu'une chose n'a le statut de signe que parce qu'elle est interprétée comme le signe de quelque chose d'autre par quelqu'un, un "interprète". C'est sur cette base que se sont développées par exemple, les sémiotiques de l'architecture (De Fusco; 1972; Eco, 1968 ; Peraya, 1975), des objets de la société de consommation (Baudrillard, 1968; Moles, 1969) ou encore de la mode (Barthes, 1967). Il est admis que les objets communiquent d’abord la fonction qu'ils rendent possible (s'arrêter, se rencontrer, passer, monter ou descendre, s'asseoir, sortir ou rentrer, etc.) même si cette dernière n'est pas accomplie: une porte permet le passage même si je décide de ne pas l'emprunter. Une fonction-signe possède donc deux fonctions superposées:

- la fonction première relative à la fonction de

l'objet qu'Eco a interprétée comme une signification non intentionnelle puisque

les objets ont pour vocation première de permettre la fonction plutôt que de la

signifier;

- la

fonction seconde qui est de l'ordre de la connotation, de la projection

d'un sens second qui permet de faire de l'objet le support d'une

significaiton et de valeurs sociales (la voiture de luxe comem signe

extérieur de richesse et de position sociale, par exemple) comme de

tout autre investissement sémantique de type idéologique.

2.2. Forme

et substance, expression et contenu

Rien d'étonnant donc à ce que la sémiologie ait dû reformuler la définition du signe sémiologique. Dans cette perspective, la définition hjelmslevienne du signe est apparue la plus adéquate.

Pour Hjelmslev, le langage organise deux sortes de "continuum" indistincts, celui de l'expression et celui du contenu et les structurant, il leur donne une forme organisée. Aussi tout système de signification comporte-t-il deux plans, et le signe deux faces: le plan de l'expression (E) et celui du contenu (C) qui ont été souvent assimilés au signifiant et au signifié saussurien. La signification peut donc être représentée comme la relation ERC. Cette représentation, et c'est là son premier intérêt, permet de rendre compte économiquement, avec un minimum de transposition métaphorique, des systèmes de signes composés tels que le métalangage: ER(ERC) et la connotation: (ERC)RC.

Mais Hjelmslev mettra surtout en évidence le fait que le signe est une fonction qui unit deux fonctifs, expression et contenu: telle est la fonction sémiotique. Cette dernière notion laisse entrevoir la possibilité d'appliquer la sémiotique à des objets non linguistiques. En effet, n'importe quel objet, s'il est interprété comme tel par un interprète, peut devenir le plan d'expression d'une relation sémiotique dans lequel il entre comme l'un des fonctifs. La fonction sémiotique, caractérisée par la relation ERC constitue donc la possibilité de fonder une sémiotique généralisée.

Enfin, chacun de ces deux plans, expression et contenu, doit encore être décomposé en deux aspects: une forme et une substance. Barthes a proposé de cette distinction une interprétation en termes strictement linguistiques: la forme est ce qui peut être décrit exhaustivement par la linguistique de façon cohérente (au niveau épistémologique) sans devoir recourir à aucune prémisse extra-linguistique; la substance, quant à elle, recouvre l'ensemble des aspects et des phénomènes qui ne peuvent être décrits sans faire appel à des prémisses extra-linguistiques.

En combinant ces deux séries de critères descriptifs, on obtiendra donc les quatre classes distinctes:

- la substance

de l'expression: la substance communicante, la matière à l'état brut,

non-fonctionnelle et non-articulée, telle qu'elle apparaît en dehors de toute

organisation signifiante; en ce qui concerne le langage verbal, on considérera

l'univers des manifestations phoniques possibles;

- la forme

de l'expression: l'organisation formelle des signifiants, selon les règles

et les conventions (paradigmatiques et syntaxiques) du système;

- la forme

du contenu: l'organisation formelle des signifiés entre eux, réalisée dans

une organisation langagière particulière (langue, énoncés);

- la substance

du contenu: tous les aspects sémantiques, émotifs, phénoménologiques,

cognitifs et idéologiques nés du rapport de l'homme à son environnement et à la

vie sociale; autrement dit, il s'agirait de la pensée même, considérée comme

une entité non organisée, celle-là même qu'articule et structure chacune des

langues selon son système propre.

La définition des catégories de la substance et leur articulation à celles de la forme n'ont pas été sans poser quelques problèmes. On se souviendra que Saussure (1972: 155 et svt) définissait déjà la pensée comme une masse amorphe, une "nébuleuse où rien n'est distinct avant l'apparition de la langue"[1]. Quant à la substance phonique, elle n'est guère plus définie —plus articulée— que la pensée. Chez Hjelmslev, les substances —du contenu et de l'expression— sont conçues de la même façon, comme un univers non encore sémiotisé. Aussi, les substances ne peuvent-elles être produites et reconnues —donc être identifiées— qu'à travers les formes qui les manifestent. Ce sont donc les langues qui, dans leur diversité, articulent et organisent ce double continuum. La forme de l'expression rend alors pertinentes certaines catégories de sons tandis que la forme du contenu structure le continuum de la pensée —l'exprimable ou encore le monde en tant qu'il constitue le champ de notre expérience— en un système sémiotique d'oppositions. La définition linguistique de la forme du contenu a toujours paru plus délicate que celle de la forme de l'expression. En général, elle se limite à celle de quelques micro-systèmes facilement identifiables et qui constituent aujourd'hui des exemples classiques: au niveau lexical, la désignation des couleurs, la classification de certains phénomènes naturels (les végétaux, les différents types de neige) ou, au niveau morphématique, le système du nombre (le singulier, le pluriel, le duel ou même parfois le triel), l’orientation spatiale (Hill, 1991), etc.

En définitive, si les catégories de forme et de substance sont parfois difficiles à saisir dans le cadre du langage humain où signifiants et signifiés sont difficiles à dissocier, elles constituent une matrice formelle de classification permettant, dans la perspective d'une sémiologie généralisée, de décrire typologiquement les signes de n'importe quel langage et de les regrouper suivant la nature de leur substance —leur matière— d'expression: signe verbal, signe graphique, signe gestuel, etc. Chacun de ces signes formerait, selon la terminologie de Barthes, un signe typique[2].

Ceci touche à deux problèmes centraux de la réflexion sémiologique que nous développerons ultérieurement: la définition de la connotation ainsi que la hiérarchisation des codes dans un système complexe.

2.3. L'indice, le signe et l'icone

La seconde difficulté rencontrée lors de l'extension des concepts linguistiques aux systèmes sémiologiques touche les signes non arbitraires. Saussure, rappelons-le, pensait que les signes totalement arbitraires étaient les plus aptes à réaliser l'idéal sémiologique. Corrélativement, l'une des principales questions était de savoir si les signes fondés au moins partiellement en nature, le mime par exemple, pouvaient prétendre relever légitimement de la sémiologie. Barthes qui, au début de l'analyse connue aujourd'hui d'une image publicitaire pour les pâtes Panzani, s'assignait la découverte du code de l'image, n'évoquait pas d'autre problématique: "La représentation analogique ("la copie") peut-elle produire de véritables systèmes de signes et non plus seulement de simples agglutinations de symboles? Un code analogique —et non plus digital— est-il concevable? " (1964-b: 40 et svt).

On comprend l'importance de cette réflexion puisque de nombreux signes qu'étudie la sémiologie, les signes visuels par exemple, sont de nature analogique et ne peuvent donc être considérés comme arbitraires. Il est hors de propos de relancer un débat stérile sur la légitimité de l'appartenance des langages analogiques à la sémiologie: le développement de la sémiologie de l'image et les nombreuses études sur les langages de l'image ont, de fait, donné une réponse à cette question.

L'essentiel est de reconnaître que la sémiologie découvre, à travers une multiplicité de langages, une diversité de signes et que parmi ceux-ci, une grande majorité ne peuvent être considérés comme arbitraires. Certains systèmes présentent même une combinaison de signes arbitraires et de signes analogiques: le cinéma par exemple, se constitue d'images (de photogrammes), de mouvement, de bruits, de musique et de langage verbal. Dans ces conditions, la véritable mission de la sémiologie consisterait plutôt à:

- étudier la nature de cette analogie;

- établir la façon dont elle est compatible

avec le caractère discontinu du signe linguistique qui semblait être une des conditions

de la signification;

- établir les différences entre signes

analogiques et arbitraires, leurs rapports et leur complémentarité éventuelle

dans un processus de signification.

La différence entre signes arbitraires et analogiques qui sera longuement discutée plus loin se réfère à la trichotomie classique proposée par Peirce, puis largement diffusée par Morris: l'indice, l'icone et le signe. Cette classification semble connaître aujourd'hui un regain d'intérêt que l'on peut expliquer, en grande partie, par l'importance qu'ont pris, dans les recherches actuelles, les signes non verbaux.

L'indice est "un signe qui se réfère à l'objet qu'il dénote en vertu du fait qu'il est réellement affecté par cet objet" (Peirce, Vol.II: 147). Il se trouve dans un rapport de contiguïté vécue, de nature existentielle, avec l'objet dénoté lui-même. La relation indicielle est dite de motivation métonymique en ce que l'indice appartient encore au phénomène lui-même: la continuité et la contiguïté naturelles des signes indiciels les placeraient à "la naissance du signifiant " (Piaget,1989; Bougnoux, 1991). Les exemples sont nombreux: la fumée et le feu, le rythme cardiaque, le pouls et la maladie, le poing brandi et la menace, etc. La présence de fumée me permet d’induire l'existence d'un feu de même que l'accélération du pouls est le symptôme probable de fièvre chez le malade. Pourtant tous les sémioticiens, Buyssens et Segre par exemple, n'acceptent pas de classer parmi les signes, les signes authentiquement naturels, les événements du monde physique tels qu'un signe météorologique, une démarche[3], etc. Or, on peut raisonnablement soutenir qu'il s'agit là de phénomènes porteurs de signification à travers lesquels nous interprétons le monde grâce à nos expériences antérieures, lesquelles nous ont appris à considérer ces événements —à les lire— comme de réels indicateurs (Greimas, 1966). La possibilité d'imiter et de simuler les signes expressifs qui sont à l'origine la manifestation involontaire de comportements affectifs ou psychologiques —les mimiques de joie ou de tristesse par exemple— démontre qu'il s'agit bien là "d'éléments d'un langage socialisé, analysables et utilisables comme tels" (Eco, 1990: 41)[4]. Nous retiendrons donc que les indices, bien qu'ils manifestent une continuité existentielle avec ce qu'ils dénotent, comportent également une part de convention puisqu'ils nous communiquent quelque chose par rapport à un système d'expériences acquises, voire même à de strictes conventions, comme dans le cas des déictiques.

L'icone, ou le signe iconique, est "un signe qui se réfère à l'objet qu'il dénote simplement en vertu de ses caractères propres" (Peirce, Vol.II: 247). Entre l'iconeicone et l'objet dénoté, il existe une relation qualitative: l'icone présente certains aspects de l'objet réel, certaines propriétés de l'objet représenté. Une photographie de la maison est un signe iconique parce que l'image montre une structure de maison identique, par certains aspects, à la maison réelle: elle conserve donc certaines caractéristiques de l'objet représenté et certains rapports entre les éléments de celui-ci. La représentation de la maison vaut en vertu d'une ressemblance de fait: la photographie de la maison ressemble à la maison. La relation iconique, l'analogie, est dite de motivation métaphorique. Elle peut se limiter à l'expression d'un rapport d'équivalence ou d’homologie structurelle comme dans le cas d'un diagramme ou de toute autre représentation graphique. Elle peut encore être très réaliste ou au contraire totalement abstraite: le degré de réalisme de l'image, la nature des aspects retenus comme pertinents, permettent de distinguer plusieurs catégories d'icones[5].

Pour éviter toute confusion, il faut insister sur le fait que la relation iconique définit un mode général de relation entre le signe et l'objet dénoté: l'icone est donc une catégorie descriptive large qui inclut l'image, au sens commun (c'est-à-dire l'icone au sens restreint), mais aussi les dessins, les graphiques, les schémas, les diagrammes, les organigrammes, etc.

Le symbole est "un signe qui est constitué comme signe simplement ou principalement par le fait qu'il est utilisé ou compris de la sorte" (Peirce, Vol.II: 307). Le symbole, qui correspond au signe saussurien, se fonde sur une relation purement conventionnelle qui ne dépend nullement d'une relation de similitude (comme pour l'icone) ou de contiguïté (comme pour l'indice). La relation symbolique est donc non motivée ou arbitraire. Dans la suite du texte et pour ne pas alourdir inutilement la terminologie, nous continuerons à utiliser le terme signe pour désigner de tels symboles.

Toutefois dans la perspective de Peirce, ce n'est pas l'absence ou la présence absolue de similitude ou de contiguïté ni l'opposition stricte entre motivation et arbitraire qui fonde la différence entre les trois classes fondamentales de signes, mais plutôt la prédominance de l'un de ces facteurs sur les autres. Les trois relations —indicielle, iconique et symbolique— peuvent se manifester à des degrés divers dans un même signe. Un graphique de type "camembert" est certes iconique, mais il comporte une part d’arbitraire. Par contre, une onomatopée comporte une part de motivation puisqu’elle est par définition imitative.

2.4. Les

fondements conventionnels du signe iconique

L'analogie qui fonde la relation entre le signe et l'objet dénoté est telle que l'on a eu tendance à nier toute existence de codification de type iconique. Corrélativement, s'est développée la croyance selon laquelle l'image est transparente c'est-à-dire compréhensible spontanément: la ressemblance déterminerait l'immanence de son sens[6].

De nombreuses expériences pédagogiques ont été construites sur cette conception. Trop d'images européennes, conçues et réalisées dans les pays où il existe une tradition et une culture iconiques, ont été utilisées dans les pays du Tiers Monde à l'occasion de projets de développement agricole coopératif, de campagnes d'alphabétisation ou d'éducation sanitaire. On en connaît maintenant les échecs qui s'expliquent en partie par le manque d'adéquation entre les messages audiovisuels éducatifs utilisés et la culture iconique des publics concernés (Erni, 1986; Ramm, 1986). De la même façon, on sait que, dans nos pays industrialisés où l'image et sa culture ont acquis un droit de cité indéniable, le niveau de compréhension d'une image dépend encore du niveau socioculturel du lecteur (Gauthier et Richer, 1977) tandis que le PSE (picture superiority effect) serait corrélé avec le niveau de compétences scolaires des enfants (Reid, 1989).

Toutes les expériences d'enseignement des images et/ou d'apprentissage avec les images portent à croire que la compréhension d'une image nécessite un réel apprentissage comme c'est le cas pour tout autre langage. Il existe donc des éléments conventionnels sur lesquels se fonde l'analogie: les lois de la perspective en sont certainement un exemple.

Un signe iconique avons-nous dit, possède certaines propriétés de l'objet représenté. Certes, cette définition satisfait notre bon sens, mais n'est-elle pas trompeuse? Que peut bien signifier avoir les mêmes propriétés? Prenons un exemple. Mon nez, dira Eco, a trois dimensions tandis que son image n'en possède que deux; il possède en réalité deux trous béants à la base alors que l'image n'offre que deux surfaces noires, deux tâches qui ne transpercent pas le support papier. Le véritable signe iconique du nez serait en fait le nez lui-même. L'iconicité serait en définitive une question de degré ; en conséquence, elle dépend finalement du sens que l’on donne à cette expression: "le signe iconique est semblable, par certains aspects, à l'objet qu'il dénote" (Morris, op. cit.).

Les codes analogiques offrent un fonctionnement structural —au sens où le code est une structure— très différent de celui des codes strictement arbitraires. L'existence de traits pertinents et d'unités discrètes, les possibilités combinatoires du langage verbal, le jeu des oppositions signifiantes et des différences font de celui-ci un "code fort". Certains codes digitaux, le morse et les codes de signalisation par exemple, seraient même considérés comme des codes "très forts" dans la mesure où ils ne permettent aucune variante facultative. Les langages iconiques, par contre, apparaîtraient comme des "codes faibles", peu définis, peu systématiques dans lesquels prédomineraient les variantes facultatives mais comportant néanmoins quelque chose de conventionnel.

Nous sélectionnons- les aspects fondamentaux du perçu à travers des codes de reconnaissance: quand au jardin zoologique, nous percevons un zèbre de loin, les éléments que nous reconnaissons immédiatement (et que nous mémorisons) sont les lignes noires et non sa silhouette qui ressemble vaguement à celle d'un cheval ou à celle d'un âne. Même pour les codes de reconnaissance, il existe donc des aspects pertinents. Eco fait alors l'hypothèse selon laquelle c'est de la sélection de ces éléments que dépendent la reconnaissance et l'identification du signe iconique: "Puisque les unités pertinentes doivent être communiquées, il doit exister un code iconique qui établit l'équivalence entre un certain signe iconique et une unité pertinente du code de reconnaissance" (1970: 37).

Pour Eco, les possibilités de codification du signe iconique sont donc liées à l'existence des codes de reconnaissance qui prennent une importance toute particulière dans l'identification des sèmes, terme plus technique pour désigner ce que l'on nomme communément une image ou un signe iconique (un homme, un cheval, etc.): "[les codes de reconnaissances] structurent des blocs de conditions de la perception en sèmes —qui sont des blocs de signifiés (par exemple, rayures noires sur robe blanche)— d'après lesquels nous reconnaissons les objets à percevoir, ou nous nous souvenons d'objets perçus". (op. cit.: 38). Ceci explique que l'on ne peut reconnaître dans une image que ce que l'on connaît par une expérience culturelle: l'apprentissage par l'image de situations, de contextes ou d'objets nouveaux n’auraient donc rien d’évident quoiqu’en dise une littérature nombreuse et naïve.

Quand je vois un verre de bière sur une affiche publicitaire, explique encore Eco (1970) je perçois la bière mais je ne la sens pas: je perçois des stimuli visuels, des couleurs, des rapports spatiaux. Je coordonne l'ensemble de ces perceptions pour obtenir une représentation qui me fasse penser “Ceci est de la bière glacée dans un verre”. Travaillant sur des données d'expérience, je les sélectionne, je les organise et les structure sur la base d'un système d'attentes, d'expériences acquises, de connaissances préalables.

En rupture avec la stricte perspective structurale de l'époque,

Eco a donc défendu la thèse selon laquelle la signification prendrait naissance

dans les mécanismes mêmes de la perception et non dans le rapport d’analogie

avec l’objet représenté: "Les signes iconiques ne possèdent pas les

propriétés de l'objet représenté, mais ils reproduisent certaines conditions de

la perception commune sur la base des codes perceptifs normaux et par la

sélection des stimuli qui —d'autres stimuli étant éliminés— peuvent me

permettre la construction d'une structure perceptive. Cette structure

perceptive possède —sur la base des codes de l'expérience acquise— la même

signification que l'expérience réelle dénotée par le signe iconique" (Eco,

1970: 14). Autrement dit encore, "si le signe [iconique] a des propriétés

communes avec quelque chose, il les a non avec l'objet mais avec le modèle

perceptif de l'objet” (op. cit.: 21).

Ainsi défini, le modèle perceptif de l’objet est finalement assez proche de ce

qui sera considéré comme un modèle mental.

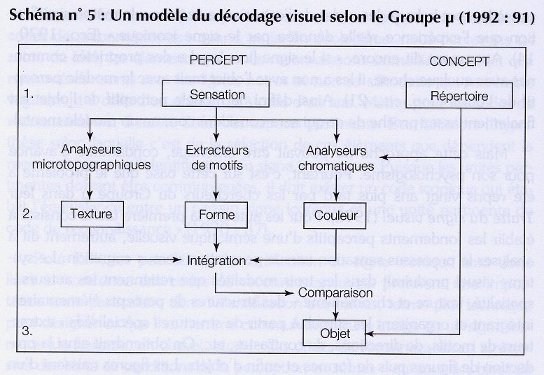

Mais cette approche

ne pouvait être entendue, condamnée d’avance pour son psychologisme. Pourtant,

c’est sur cette base que le problème a été repris vingt ans plus tard par les

chercheurs du Groupe μ dans leur Traité

du signe visuel (1992). Pour les auteurs, la première tâche consiste à

établir les fondements perceptifs d'une sémiotique visuelle, autrement dit à

analyser le processus sensation versus

perception versus cognition. Le système

visuel produirait dans les trois modalités que retiennent les auteurs —spatialité, texture et chromatisme— des structures de percepts élémentaires, intégrant et

organisant les stimuli à partir de structures spécialisées: extracteurs de

motifs, de directions, de contrastes, etc. On obtiendrait ainsi la production

de figures puis de formes et enfin d'objets. Les figures naissent d'un

processus "d'équilibration des zones

d'égalité de stimulation" —d'où les notions de champ, de limite, de ligne, de

contour, etc.— tandis que les formes font

"intervenir la

comparaison entre diverses occurrences

successives d'une figure et mobilisent donc la mémoire." (op. cit: 68).

Le passage à l'objet interviendrait ensuite par l'adjonction de propriétés non

visuelles provenant des autres modalités sensorielles au moment où la forme se

doterait de caractéristiques permanentes. L'objet s'apparente à la notion de

type qui est alors considéré comme fort proche de celle du signe: "De ce que les objets sont

une somme de propriétés, douées de

permanence et guidant l'action, on peut avancer que cette notion rejoint celle

de signe. Le signe est en effet, par définition, une configuration stable dont

le rôle pragmatique est de permettre des anticipations, des rappels ou des

substitutions à partir de situations. Par ailleurs le signe a, comme on l'a

rappelé, une fonction de renvoi qui n'est possible que moyennant l'élaboration

d'un système."

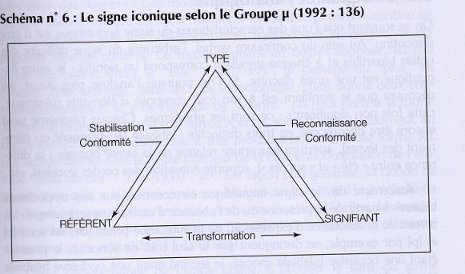

Mais alors, il est évident que la

structure de la relation analogique de même que la conception du signe doivent

être profondément modifiées. D'une unité bipartite, les auteurs font une unité

tripartite composée du signifiant, du référent et du type. Les définitions de

chacun de ces trois pôles et de leurs rapports respectifs demandent donc à être

redéfinis. Le référent est "un designatum

(et non un denotatum, par

définition extérieur à la sémiose), mais un designatum

actualisé. En d’autres termes, c’est l’objet entendu non comme

somme inorganisée de stimuli, mais comme membre d'une classe (ce qui ne veut

pas dire que ce référent soit nécessairement réel; cf. Lavis 1971). L'existence

de cette classe d'objets est validée par celle du type. » (op. cit: 136).

Le type, par contre, est "un

modèle intériorisé et stabilisé qui, confronté avec le produit de la

perception, est à la base du processus cognitif. Le type est donc

fondamentalement une classe conceptuelle abstraite, une "représentation

mentale constituée par un processus d’intégration".

Le type ne possèdent aucune caractéristiques physiques: "il

peut être décrit par une série de caractéristiques conceptuelles, dont

quelques-unes peuvent correspondre à des caractéristiques physiques du référent

(par exemple, en ce qui concerne le chat, la forme de l’animal, couché, assis

ou en pied, la présence de moustache, de queue, de rayures), d’autres ne

correspondant pas à de telles caractéristiques (comme le miaulement)

" (op. cit : 137).

Le signifiant enfin, est un "ensemble

modélisé de stimuli visuels correspondant à un type stable, identifié grâce à

des traits de ce signifiant, et qui peut être associé à un référent reconnu,

lui aussi comme hypostase du type. Il entretient avec ce référent des

relations de transformations." (ibid.).

La fonction du type est alors de garantir l’équivalence (ou identité

transformée) du référent et du signifiant. (…). Référent et signifiant sont

donc dans entre eux dans une relation de cotypie."

(ibid.).

En réalité, les hypothèses plus ouvertement cognitivismes, intégrant les acquis de la recherche sur les prototypes —le niveau de base et le degré de typicalité—, sur les images et les modèles mentaux (Rosch, 1978) permettent de mieux appréhender le fondement analogique du signe iconique.

2.5. Le

digital et l'analogique

On se souvient que l'une des caractéristiques du signe linguistique est d'être discontinu. Au sein du continuum verbal, l'arbitraire du signe délimite des unités bipartites et à chaque signifiant correspond un signifié: le signe linguistique est une unité discrète. Si l'on poursuit l’analyse plus avant, on découvre que le signifiant est à son tour composé d'éléments minimaux, cette fois non significatifs: ce sont les phonèmes. Chaque phonème peut encore être décomposé en traits distinctifs: labialité (avancement ou étirement des lèvres), aperture (ouverture relative de la cavité buccale: la différence entre “été” et “succès”), sonorité (vibration des cordes vocales), etc.

Autrement dit, le signe linguistique se construit sur des oppositions binaires à partir de la présence ou de l'absence d'un trait caractéristique: au niveau de la substance d'expression, de la substance phonique, les sons [b] et [p] par exemple, se distinguent par le seul trait de sonorité, le premier étant une occlusive bilabiale sonore, le second étant une occlusive bilabiale sourde. Au premier niveau de l'analyse linguistique, au niveau de la forme de l'expression ou de la phonologie, l'opposition phonologique entre les phonèmes /p/ et /b/[8] permet de distinguer, par exemple, les unités linguistiques “pal” et “bal”.

C'est en ce sens que l'on peut dire que le signe linguistique est digital: il est constitué, à chaque niveau d'analyse, par un système différentiel d'oppositions minimales et binaires. La présence (ou l'absence) de l'un des termes de chacune de celles-ci modèle le signe, le "configure" en tant qu'il est une unité linguistique unique et particulière. Discret et discontinu, le signe linguistique obéit à la loi du tout ou rien et n'autorise aucun état intermédiaire. Notons, qu'ainsi défini, le signe linguistique correspond au symbole, dans la terminologie peircienne et au signe digital, dans celle de Bateson et Watzlawick.

Dans le cas des signes iconiques, il serait bien difficile de trouver une pareille rigueur. L'icone se présente le plus souvent comme un continuum au sein duquel isoler des unités minimales différentielles et discontinues, des unités strictement binaires, paraît quasiment impossible. Si l'on prend par exemple l'image conventionnelle d'un soleil (un cercle entouré de traits droits ou curvilignes), elle se présente comme un continuum graphique difficilement fragmentable. Il faut cependant reconnaître que les icones s'organisent selon des degrés: "Ces modèles [analogiques] pourraient être appelés “codes” dans la mesure où ils ne dissolvent pas le discret dans le continu (et donc n'annulent pas la codification) mais fractionnent en degrés ce qui apparaît comme continu. Le fractionnement en degrés suppose, au lieu d'une opposition entre le “oui” et le “non”, le passage du “plus” au “moins”. Par exemple, dans un code iconologique, étant donné deux conventionalisations X et Y de l'attitude de “sourire”, on peut prévoir la forme Y comme plus accentuée que la forme X et ce, suivant une direction qui, au degré suivant, donne une forme Z très proche d'une éventuelle forme X1 qui représenterait déjà le degré inférieur de la conventionnalisation de l'attitude “éclat de rire”" (Eco,1970: 26). De façon plus générale, la notion de degré d'iconicité a été développée par Moles sous la forme d'une échelle de 12 degrés progressifs dans le but de permettre une classification des images et des schémas, chacun des sous-types possédant son répertoire d'éléments, sa syntaxe et sa valeur (1981: 100-101).

Cette caractéristique de l'icone oblige à préciser le sens du terme “analogique”. Le premier sens est lié aux différents contextes d'utilisation qui se réfèrent à la définition de l'icone et de la relation iconique: l'icone en général, et l'image en particulier, sont des signes analogiques, des analogon, dans la mesure où ils entretiennent des rapports d'homologie, d'isomorphisme avec l'objet qu'ils dénotent (sens 1). Mais l'on doit aussi considérer une seconde acception qui désigne, dans l'opposition “digital/analogique”, les phénomènes dont la nature est continue par rapport à ceux qui sont discrets et discontinus (sens 2). En réalité, c'est le caractère analogique (sens 1) de l'icone qui la rend continue et donc analogique (sens 2). C'est à Bateson, Watzlawick, etc. que l'on doit d'avoir développé cette distinction mettant en évidence le caractère essentiellement analogique de la communication non-verbale (paralinguistique, gestuelle, etc.).

Digital et analogique se différencieraient enfin par le type de processus cognitif qu'ils induiraient respectivement. Bougnoux a proposé dans cette perspective quelques pistes intéressantes. Il met en avant la notion de coupure sémiologique qui distinguerait irrémédiablement les symboles, des icones et des indices. Le monde de la sémiosis se trouverait irréparablement fracturé: "dans leur développement, il a fallu que l'individu comme la civilisation s'arrachent aux contacts primitifs pour apprendre l'abstraction, la combinatoire symbolique et les nombres. Le pôle symbolique se définit comme celui du détachement, donc de la circulation optimale, mais c'est une pôle “froid”: le message verbal, ou digital en général, est abstrait, donc plus mobile, mais impersonnel voire inhumain. Cette abstraction culmine dans les énoncés dits scientifiques, c'est-à-dire capables de voyager loin de leur source, ou dont la vérité est indépendante des conditions d'énonciation (...). Mais cette prétention se paye par le renoncement au sensible. Inversement, la couche indicielle désigne cette conaturalité par laquelle les signes attachent et nous touchent: relations physiques et énergétiques, corps à corps esthétiques, magmas de l'affect ou “processus primaire” freudien... Une caresse, un regard, un cri sont plus “chauds” que leur paraphrase, l'indice est le pôle fusionnel des contagions, des expressions émotives, des empreintes et de la métonymie en général; il est par excellence ce qui fait masse, dans mais aussi entre les sujets" (1991). Selon un axe allant de l'indice au symbole se développeraient les diverses manifestations de type culturel et éducatif: l'éducation consisterait à développer progressivement l'usage des indices, des icones puis celui des symboles et, plus on serait éduqué, plus la communication se digitaliserait. Inversement, l'art, le rêve et l'imaginaire se développeraient par une réactivation des aspects analogiques, iconiques et indiciels de la communication.

On approfondira plus loin la question des aspects cognitifs de la coupure sémiologique dans le développement psychogénétique. Sur le plan des productions culturelles —ou selon une terminologie plus cognitiviste, des technologies intellectuelles— l’écriture offre un exemple particulièrement intéressant d’"arrachement" vers l’abstraction. L’écriture comme l’ont montré certains anthropologues (Leroy-Gourhan, Goody) a transformé la raison humaine mais cela s’est fait progressivement. Selon Netchine-Grynberg et Grynberg (1991), le rôle initial de l'écriture aurait été limité à un procédé de transcodage et de mémorisation externe de la langue orale. L'existence de ces longues colonnes non paginées, depuis l'antiquité gréco-romaine jusqu'au haut moyen-âge, montre que "lire consiste à opérer un transcodage grapho-phonétique au terme duquel l'accès à la signification s'effectue par le biais de l'oralisation"(op. cit.:12). L'écrit n'a alors qu’une autonomie relative par rapport à la langue parlée dont il constitue un auxiliaire servile: il n'a d'existence que dans et par le retour à l'oralité. Progressivement, du VII au XIIème siècle, se créera un système scriptural autonome, possédant ses propres conventions de spatialisation et ses structures sémiotiques propres: coupure, séparation entre les mots, diverses ponctuations et formes de segmentation du texte, etc., autant de marqueurs spécialisés qui mettent en évidence la structure significative du texte et, d'une certaine façon, son mode d'emploi. Un usage interne, non-oralisé, du système scriptural peut dès lors se développer. La lecture silencieuse devient alors possible. Enfin, dès le XIIIème siècle jusqu'à l'invention de l'imprimerie, cette décontextualisation s'accélèrera et aboutira à la création de "structures sémiotiques spatialisées, arbitraires et abstraites, d'application indépendante du contenu thématique, dont l'expression va dès lors pouvoir bénéficier d'un cadre standardisé, facilitateur d'une lecture rapide, aux procédures automatisables" (op. cit.: 14). Ces mêmes auteurs, se référant à Panofsky, rapprochent l'évolution du statut de l'écrit de celle de la perspective: la perspective subjective, fondée sur des positions relatives des objets et l'espace "agrégatif" cèdent progressivement la place à une perspective abstraite et décontextualisée qui se construit à partir d'un point de vue unique et arbitraire tandis que la définition de l'espace n'est plus liée aux objets que le peintre doit représenter. Cette modalité de sémiotisation apparaîtrait comme caractéristique d'un certain rationalisme occidental.

2.6. Les

codes sémiologiques: spécifiques et généraux

Toute discipline naissante se donne comme première mission la description exhaustive de son objet et l'élaboration d'une taxonomie L'une des premières tâches de la sémiologie, dans les années '60-'70, aura donc été d'identifier et de répertorier les différents codes en présence, d'analyser leurs rapports et leur hiérarchisation éventuelle à travers l'exploration systématique des pratiques signifiantes. Cette tendance a dominé la majorité des études et des recherches de cette époque parmi lesquelles on rappellera les principaux textes fondateurs: le cadre méthodologique (Barthes, 1964-a, 1967), l'analyse des codes iconiques et des messages visuels (Eco, 1970), l'analyse des codes publicitaires (Barthes, 1964-b, Peninou 1970 et 1972), l'analyse des codes cinématographiques (Metz, 1964, 1970, 1971 et 1972), l'analyse du récit et la théorie des actants (Bremond, 1964; Greimas 1970), le récit en image et la bande dessinée (Fresnault-Deruelle, 1970, 1988).

La complexité des langages sémiologiques se manifeste par une multiplicité de codes intervenant à l'intérieur d'un même message, à l'intérieur d'un même langage: le langage cinématographique par exemple, se construit comme une entité complexe où s'entremêlent le langage verbal, le paraverbal (intonation, jeu vocal, etc.), le mouvement, l'image, le son (la musique et le bruitage), le récit, etc. Le terme générique audio-scripto-visuel proposé par Cloutier rend d'ailleurs compte de l'hétérogénéité des substances signifiantes (des substances d'expression) à l'œuvre dans la majorité des systèmes sémiologiques.

A titre d'exemple, voici deux façons différentes de hiérarchiser les multiples codes qui composent l'image publicitaire. Nous emprunterons la première à Peninou (1972) qui proposa très tôt une analyse sémiotique du discours publicitaire:

- le code chromatique

(choix des couleurs et qualité optique de celles-ci);

- le code typographique

(choix des caractères, mise en page et disposition spatiale de ceux-ci dans la

composition générale);

- le code photographique

(utilisation sélective des plans);

- le code morphologique (géographie particulière de l'image publicitaire et organisation du parcours visuel).

Bergala (1975: 23), quant à lui, suggère la classification suivante:

- les codes de la mise en page (rapport photo/page et photo/texte);

- les codes photographiques (éclairage, cadrage, point de vue, angle de prise

de vue, couleurs et codes chromatiques);

- les codes socioculturels (attitude, type, âge, milieu social, vêtements);

- les textes

(caractères typographiques, mise en page, contenu du message, codes

rhétoriques).

Voilà autant de codes et de sous-codes que l'image publicitaire partagerait avec d'autres langages iconiques. L'analyse des différents langages fait donc apparaître des codes communs, de même nature en tous cas, et des codes particuliers, spécifiques à chacun d'eux. Les codes culturels par exemple, ces fragments d'idéologie, s'inscrivent indifféremment dans les images photographiques, cinématographiques et publicitaires puisqu'ils appartiennent à nos mythologies (Barthes, 1957). Les codes photographiques qui gouvernent l'usage des grosseurs de plans sont constitutifs des images photographiques et cinématographiques. Certains de ces codes enfin, se trouvent à la base des images publicitaires. Par contre, l'illusion du mouvement (créée à partir de 24 photogrammes, de 24 images fixes, qui se succèdent de seconde en seconde sur un écran réfléchissant) n'appartient qu'au langage cinématographique: elle fonde la spécificité du langage cinématographique et le différencie de tous les autres langages iconiques.

La sémiologie opère donc une distinction entre les codes spécifiques et les codes généraux: les premiers permettent d'identifier un langage dans ses aspects singuliers tandis que les seconds sont communs à plusieurs langages. Cette distinction a constitué longtemps un principe méthodologique ainsi qu'un axe de recherche, d'autant qu'en prétendant saisir exhaustivement son objet, elle offrait l'illusion d'une certaine scientificité. Et c'est sans doute aussi pour cette raison que l'institution scolaire et les enseignants se sont si facilement emparés des premiers résultats de ces travaux.

Dès le milieu des années 70 en effet, les recherches sémiologiques se trouvent vulgarisées et adaptées à la pratique pédagogique des enseignants: les initiations à la sémiologie et à l'analyse de différents langages audiovisuels se multiplient; par ailleurs des cours d'initiation au langage de l'image et au monde sonore sont introduits dans les programmes scolaires. De ce mouvement témoignent d’une part, les livres de Favrel (1971), de Porcher (1973, 1974, 1975), Chalon, Porcher et Rubenach (1976) et d’autre part, la collection Les cahiers de l'audiovisuel de la Ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente (Bergala, 1975 et 1977; Berrard, 1979, Gauthier, 1979 et 1982; Zimmer, 1978). La différence entre ces deux types de publications nous paraît intéressante à souligner. Les premières sont significatives de l'irruption de l'audiovisuel et des médias dans les enseignements primaire et secondaire: il s'agit de rendre les enseignants conscients de l'importance du phénomène “médias” et de faire entrer les médias dans l'école par une pratique et par des exercices d'expression “médiatique”. Les secondes, directement inspirées par les travaux et les recherches sémiologiques, proposent des outils d'analyse permettant de rendre compte du fonctionnement langagier des différents médias et de leur rhétorique.

Pourtant, le caractère hétéroclite de certaines des descriptions proposées a parfois surpris: parce qu'elles se veulent exhaustives, elles assimilent des répertoires de procédés techniques, des éléments strictement descriptifs à des codes dont certains pourraient être de plus analysés en sous-codes, etc. Souvent, elles se présentent comme l'énumération pure et simple de différents attributs et caractéristiques qui relèvent plus de la technique ou de l’esthétique que d'un réel système de codification. Chaque auteur privilégie certains aspects (les détaillant tout en en survolant d'autres) sans que la logique de ces discriminations ne soit explicitée, sans que ne soit pensée l'articulation entre les différents niveaux. Ces critiques générales ne doivent cependant pas faire oublier l'apport de ces nombreuses recherches: une meilleure connaissance des différents langages et un important engouement pour la sémiologie.

2.7. La

connotation

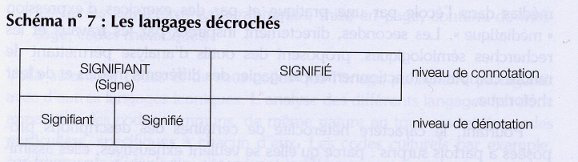

On a vu que tout signe comportait deux faces: un signifiant et un signifié. Supposons maintenant que ce signe devienne à son tour l'une des faces d'un autre signe qui lui serait en quelque sorte extensif. On aurait ainsi affaire à deux signes imbriqués, enchâssés l'un dans l'autre mais se situant sur des plans différents semblables à ceux des langages "décrochés". Deux cas sont alors possibles:

- le signifiant du signe de second niveau est formé par un ensemble Sa/Sé de premier niveau: un signe devient signifiant pour un nouveau signifié et entre dans une nouvelle relation de signification; on parle dans ce cas de connotation;

- le signifié du signe de premier niveau est

formé par un ensemble Sa/Sé de second niveau, c'est-à-dire qu'un signe devient

le signifié d’un signifié déjà existant et qu'un signe devient l'interprétant

d'un autre: on parle dans ce cas de métalangage.

L'analyse sémiologique s'est beaucoup intéressée aux langages de connotation dont la structure peut être décrite comme suit

Le premier système constitue le plan de la dénotation, le second (extensif au premier) celui de la connotation. En reprenant la terminologie de Hjelmslev, on dira qu'un système connoté est un système dont le plan de l'expression est constitué lui-même par un système de signification. Dans ce cadre, un système simple de signification s'écrit, nous l’avons vu, comme une relation entre les plans de l'expression et du contenu: ERC. Aussi un système connoté peut-il s'écrire de la façon suivante: (ERC)RC.

Les cas courants de connotation seront évidemment constitués par les systèmes complexes dont le langage verbal forme le premier système comme, par exemple, la littérature. Mais, la société développe sans cesse, des systèmes de sens seconds. Aussi Barthes proposera-t-il d’appliquer cette analyse à tous les objets du monde : images, vêtements, nourriture, etc, Ainsi par exemple dans son analyse la publicité pour les pâtes Panzani, l’auteur explique que le filet de la ménagère dans lequel sont rassemblés les produits —les pâtes, les conserves, mais aussi les produits frais comme les oignons, les poivrons et les tomates— peut signifier au niveau connotatif la pêche miraculeuse (1964: 48).

etc. L'analyse d'une image, d'une photo publicitaire par exemple, peut être décomposée en deux niveaux:

- d'une part, la description de la photo en

tant qu'elle (re)présente une portion de réel (un bord de mer, une bouteille de

liqueur et une femme en monokini, par exemple): c'est la dénotation de l'image;

- d'autre part, l'analyse des significations

associées à ce premier signe-image (les couleurs et l'atmosphère me renvoyant à

une certaine idée de l'exotisme, l'attitude de la femme évoquant la douceur et

la séduction, lesquelles pourront être associées pour moi —pour le large public

auquel cette image est destinée— au goût présumé de la liqueur qui est

présentée): c'est la connotation de l'image.

L'intérêt de la détermination de deux plans d'analyse réside dans la possibilité qu'elle donne au sémiologue de ne plus devoir s'interroger sur la nature et la composition du signe de dénotation, ce premier “langage-objet”. Or, nous l'avons vu, c'est bien là que se situaient les principales difficultés rencontrées par la sémiologie dans son approche des signes non linguistiques et de l'image en particulier.

Avec la connotation, le sémiologue ne considère plus que des signes qui, outre leur signification première, sont susceptibles d'évoquer un sens second. Le signifié de connotation possède à la fois un caractère général, global et diffus: il demeure toujours du dénoté sous les connotations (sans quoi la communication ne serait évidemment pas possible) et les connotations sont finalement des signes discontinus, erratiques, "naturalisés par le message dénoté qui les véhicule" (Barthes, op. cit: 165). Voilà pourquoi, dit Barthes, le sémiologue est fondé à traiter de la même façon l'écriture et l'image: il retient d'elles qu'elles sont toutes deux des signes d'un langage-objet susceptible de rentrer dans un même jeu d'évocation connotatives. En clair, on peut donc étudier de la même façon les connotations d'un texte littéraire (le ton, le style) et celles d'une image (l'atmosphère de la photo, la culture de son auteur, etc.).

Le propre de la connotation en tant qu'elle est un fragment d'idéologie est d'être justement inscrite dans l'énoncé sans qu'elle en constitue explicitement le contenu: "l'idéologie serait en somme la forme (au sens hjelmslevien) des signifiés de connotation cependant que la rhétorique serait la forme des connotateurs" (Barthes, op. cit.: 165). Telle était l'une des thèses des Mythologies: le rapport au langage est politique et il s'agit donc de faire la démonstration de l'engagement politique et historique de tout langage culturel, de toute pratique signifiante. L’étude de la rhétorique connotative s'oriente vers une anthropologie culturelle et toute lecture mythologique découvre la sémiotique comme "sémioclastie". Mais, nous l'avons dit, ce courant s'est développé à partir du modèle du code et en conséquence ne considère que les significations qu'atteste, comme en filigrane, la forme de l'énoncé. L'instance d'émission se trouve présente à la langue par la trace qu'elle y imprime tout en s'y structurant, mais elle n’est pas étudiée pour elle-même.

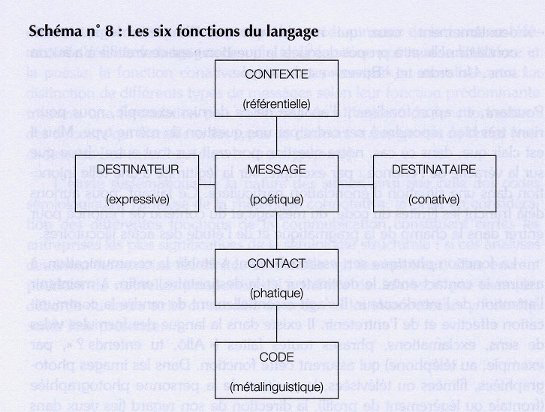

2.8. Un

modèle général de la communication

Jakobson, dans son analyse des rapports entre la poétique et la linguistique (1963) a proposé une théorie générale de la communication verbale, de ses "différents facteurs inaliénables" ainsi que des fonctions linguistiques qui leur sont associées (op. cit.: 214). Ce schéma de la communication que nous reproduisons ci-dessous a longtemps été présenté comme le modèle général de la communication et, à ce titre, de nombreux travaux sémiologiques s'y sont référés.

La fonction référentielle concerne le contexte auquel renvoie le message que l'on désigne sous le terme parfois ambigu de “référent”; il s'agit en fait de la fonction informative, dénotative ou cognitive des messages. Aucun message ne peut cependant être réduit à sa fonction cognitive ou référentielle même si elle constitue la fonction principale de nombreux messages.

La fonction expressive est celle qui est centrée sur le destinateur: elle lui permet d'exprimer son attitude, son émotion, son affectivité par rapport à ce dont il parle. Jakobson propose de ranger sous cette catégorie, en plus des interjections (la forme linguistique la plus caractéristique), toutes les marques phoniques, accentuelles, grammaticales ou lexicales qui manifestent la couche “émotive” de la langue.

La reconnaissance de cette fonction permet de découvrir que les unités expressives (en français, l'allongement vocalique pour marquer, par exemple, l'ironie ou le courroux) "attribuables à l'exécution du message, non au message lui-même", font partie intégrante de la "capacité informationnelle" du message (ibid.: 215). La variation de la longueur vocalique comme marque de l'expressivité doit être considérée comme un fait du code même si, en français, la longueur vocalique n'est pas un trait pertinent du point de vue phonologique. Autrement dit, selon la terminologie saussurienne, un fait de parole, un fait d'exécution, doit pouvoir trouver place dans le système de la langue.

La fonction conative est, elle, centrée sur le destinataire: ses formes grammaticales d'expression les plus caractéristiques sont le vocatif et l'impératif. Cette fonction de communication traduit la volonté du destinateur d'agir sur son destinataire. La fonction conative permet de distinguer deux types d'énoncé très différents:

- premièrement, ceux qui peuvent être soumis à l'épreuve de la vérité (ceux qui acceptent que l'on pose, à leur propos, la question: “Est-ce vrai?”): ce sont les énoncés déclaratifs;

- deuxièmement, ceux qui ne relèvent pas de

cette logique vériconditionnelle et à propos desquels la question “est-ce

vrai?” n'a aucun sens. Un ordre tel “Buvez” est de ce type.

Pourtant, en approfondissant l'analyse de ce dernier exemple, nous pourrions très bien répondre à cet ordre par une question du même type. Mais il est clair que, dans ce cas, notre question porterait sur tout autre chose que sur la véracité de l'énoncé: par exemple, sur la légitimité d'une telle injonction dans une situation d'énonciation particulière. Ce faisant, nous aurions déjà franchi les limites du code, du message et du contenu de l'énoncé pour entrer dans le champ de la pragmatique et de l'étude des actes illocutoires.

La fonction phatique sert essentiellement à établir la communication, à assurer le contact entre le destinateur et le destinataire, enfin, à maintenir l'attention de l'interlocuteur. Il s'agit essentiellement de rendre la communication effective et de l'entretenir. Il existe dans la langue des formules vides de sens, exclamations, phrases toutes faites (“Allô, tu entends?”, par exemple, au téléphone) qui assurent cette fonction. Dans les images photographiées, filmées ou télévisées, la position de la personne photographiée (frontale ou légèrement de profil), la direction de son regard (les yeux dans l'objectif, donc plongeant dans le regard du destinataire), etc. assurent la même fonction.

La fonction métalinguistique a pour visée le code et permet de développer un langage dont le plan du contenu serait un premier langage. Défini de cette façon, dans les termes proposés par Hjelmselv, le métalangage est un des deux langages décrochés dont la connotation constitue l'autre possibilité. Chaque fois que le destinateur ou le destinataire jugent utile de préciser le sens d'un mot, d'une expression ou d'un fragment de discours, se manifeste la fonction métalinguistique: elle vise à l'explicitation du code, à la vérification que l'un et l'autre des partenaires partagent le même code.

La fonction poétique enfin, est centrée sur le message lui-même et prend celui-ci comme objet propre; elle met en évidence "le côté palpable des signes": tous les phénomènes stylistiques qui soulignent la matérialité du signe tels que la prosodie, les allitérations, les assonances —dont le fameux slogan électoral I like Ike donné par Jakobson comme exemple—, etc., contribuent au déploiement de cette fonction.

Aucun message, et ceci est essentiel, ne se limite à l'expression d'une seule de ces six fonctions: au sein d'un même message, toutes existent, réalisées à des degrés différents et seule la dominance de l'une d'entre elles caractérise le message. Par exemple, la prédominance de la fonction référentielle définira le langage scientifique, la fonction poétique la littérature et la poésie, la fonction conative le discours prescriptif ou moraliste, etc. La distinction de différents types de messages selon leur fonction prédominante trouvera une formulation plus cohérente dans l’analyse du fonctionnement des discours qui identifiera des types de discours et des genres de textes (voir ci-dessous Les interlocuteurs et la polyphonie).

L'étude systématique de la nature des signes ainsi que celle des codes sémiologiques, l'analyse de la rhétorique connotative, la prise en considération des différentes fonctions de la communication constituent certes les entreprises les plus significatives de la sémiologie structurale; si ces analyses dessinent néanmoins les limites du modèle qui les inspirent, elles ouvrent pourtant de nouvelles perspectives. La théorie de Jakobson par exemple, déborde du cadre strict du modèle du code car les interlocuteurs y font déjà sentir leur présence.

[1] Cette conception d’une pensée inarticulée ne peut plus aujourd’hui être acceptée comme telle. De nombreux travaux de psychologues s’appuient sur l’hypothèse de l’existence de primitives psychologiques auxquelles s’articuleraient l’activité langagière. Il s’agirait de constructions psychologiques complexes nées de l’interaction du sujet avec le monde, de catégorisations dotées de traits universels-cognitifs mais aussi historico-culturels (Culioli, 1976; Bronckart, 1985). Le rôle structurant du langage reste cependant une réalité difficilement contestable. On y reviendra dans la suite.

[2] Un signe typique ne serait rien d'autre qu'une sémie, telle que la définissait Buyssens. Pour éviter toute confusion entre l'indice et la véritable communication (cf. sémiologie de la communication et de la signification), cet auteur propose d'appeler chaque objet particulier de la sémiologie une sémie : "Les sémies les plus connues sont évidemment les langues. A côté d'elles, il faut citer les signes graphiques des sciences exactes, ceux de la logique, la signalisation routière, les gestes des trappistes et ceux qu'utilisent les Indiens d'Amérique pour communiquer entre tribus qui ne parlent pas la même langue, les sonneries de cloches à l'église et de clairons à l'armée. Les horaires de chemin de fer et les guides touristiques recourent à une quantité de signes graphiques; une carte géographique n'est faite que de tels signes. (...)". La liste proposée par l'auteur est plus longue encore. Mais, ce qui nous intéresse ici, par rapport à la notion de signe typique c'est que, à l'intérieur d'une sémie, les sèmes ou les unités qui la constituent appartiennent à une même famille et sont réalisés par des procédés similaires. Buyssens parle même de leur unité génétique (La communication et l'articulation linguistique, Presses Universitaires de Bruxelles, 1967, p. 21 et svt).

[3] On songe à la Théorie de la démarche écrite par Balzac. Le texte est aujourd’hui disponible en ligne dans la base de données textuelles Frantext réalisée par l'Institut National de la Langue Française (INaLF).Document disponile en ligne à l’adresse :<http://gallica.bnf.fr/scripts/ConsultationTout.exe?O=87440&T=2>.

[4] Pour une discussion plus approfondie des critères de classification des signes (dont leur origine naturelle ou artificielle), on se reportera à l'ouvrage de Eco, Le signe, 1990.

[5] Peirce (1978) lui-même en dénombra plusieurs.

[6] Duval (1999) a repris récemment cette hypothèse dans le cadre des représentations scientifiques. Proposant une classification des représentations visuelles basée sur leur mode de production , il distingue les représentations enregistrées par un dispositif technique qui ont alors, dans l’usage social du discours scientifique, la fonction de traces, de protocole de données : la transparence entre la représentation et le représenté (par exemple, la radiographie d’un poumon et le poumon lui-même) est posée comme une nécessité : en réalité c’est rarement le cas une représentation visuelle même scientifique n’échappe pas aux mécanismes de compréhension et d’interprétation pour les raisons que nous développons tout au long de cet ouvrage. Nous avons longuement discuté cette position avec Duval à l’occasion d’un récent travail de synthèse sur les images d’animation coordonné par J.M. Boucheix, Groupe Technologies pour l'Apprentissage" de l'ACI Ecole et Sciences Cognitives (2003).

[7] On complètera utilement cette information par le texte de Denis M. et De Vega M., "Modèles mentaux et imagerie mentale", in Ehrlich M.F. et al., Les modèles mentaux (pp. 79-100), Masson, 1992.

[8] Nous respectons ici les codes de transcription phonétique entre crochets [ ] et phonologique entre barres obliques //.

D. Peraya, TECFA, Université de Genève