ProjetDidabio-11-Buffler-Cuenoud-Gomez

Table of contents

- Canevas pour projet en Didactique de la biologie 2ème année DidaBioloProjets-11

- Le squelette abordé par le biais des adaptations

Canevas pour projet en Didactique de la biologie 2ème année DidaBioloProjets-11

Auteurs du projet

- Cédric BUFFLER

- Philippe CUENOUD

- Marie GOMEZ

Titre du projet

Le squelette abordé par le biais des adaptations

Objectifs d'apprentissage pour les élèves

L'élève doit être capable:Objectifs généraux:

- de se questionner, formuler des hypothèses

- de réaliser un travail de recherche d'information

- de réaliser un travail d'observation

Objectifs spécifiques:

- de nommer les principaux os du squelette

- Acquérir une représentation de l'homme comme vertébré parmi d'autres.

- de faire le lien entre structure de l'os et fonction locomotrice.

Contexte curriculaire

Cycle d'orientation, classes 7e année, séquence testée avec 2 classes de regroupement A et deux classes hétérogènes. La séquence fait suite à l'étude des caractéristiques générales des vertébrés. Elle s'inscrit dans les objectifs du nouveau plan d'étude (Harmos)centré sur l'étude du squelette tout en permettant de faire le lien avec l'un des thèmes principaux du plan d'étude actuel: "les êtres vivants vivent là où ils sont adaptés".Structuration de la situation-problème

Amorce

Présentation de deux extraits vidéo montrant respectivement une scène de chasse impliquant un guépard et l'autre impliquant un léopard. Au terme du visionnement, la question suivante est posée aux élèves: guépard et léopard, des deux, lequel est le meilleur chasseur ?Obstacles conceptuels visés:

1)Difficulté à lier la vélocité à des adaptations squelettiques (le sens commun associerait plutôt masse musculaire et rapidité).2)Difficultés avec la notion d'homologie: l'humain est souvent considéré comme un être vivant à part, comparé aux autres. Cette difficulté à se représenter l'homme comme un animal parmi d'autres est d'autant plus problématique que la langue français elle-même recèle une ambiguïté à ce niveau,

3)D'autre part, les relations d'homologie ne sont pas toujours facile à reconstituer, en particulier entre membres antérieurs et postérieurs (obstacle récurrent chez les élèves).

Exemples de questions attendues:

Vivent-il au même endroit ?Mangent-ils la même chose ?

Sont-ils de la même taille ?

Lequel est le plus lourd ?

Chassent-ils en groupe ou seul ?

Déroulement de la séquence

Etape 1Introduction de la situation problème:

Présentation de documents filmés. Formulation de la question d'amorce: "du guépard ou du léopard, quel est le meilleur chasseur?"

Réflexion et formulation d'hypothèses en classe entière à partir de la question posée.

Exemples d'hypothèses attendues:

le meilleur chasseur, c'est le plus rapide

le meilleur chasseur, c'est le plus fort (puissant)

le meilleur chasseur, c'est le plus discret

Etape 2

Formation de groupes de travail composés de 2-3 élèves. Chaque groupe compare les caractéristiques des 2 félins par les biais des documents à disposition et synthétisent les données disponibles en complétant un tableau comparatif.

Supports

document de référence léopard: léopard

document de référence guépard: guépard

Etape 3

On propose aux élèves d'approfondir la question de départ et en l'examinant sous l'angle particulier du squelette. Cette partie de séquence peut être amenée par une question "provocatrice" ciblant l'obstacle attendu ("courir vite grâce à son squelette vs courir vite grâce à ses muscles").

A ce stade, il s'agit d'introduire le vocabulaire relatif aux notions visées en examinant et en complétant avec les élèves des documents relatifs au squelette humain.

Etape 4

Le but de cette étape vise à ce que les élèves puissent se construire un modèle mental du plan d'organisation d'un vertébré et qu'il soit capable de transposer des notions vues lors de la présentation du squelette humain. Pour ce faire, chaque élève réaliser un dessin d'observation d'un squelette de vertébré. Dans un deuxième temps, on demande aux élèves de légender leur dessin à l'aide d'un document relatif au squelette humain.

Etape 5

On présente aux élèves des photos de fragments de squelettes prises au muséum d'histoire naturelle. Les élèves sont invités à comparer par groupe les différents fragments, à noter leurs observations, puis à formuler des hypothèses sur les liens entre structure du squelette et mode de chasse.

Documents de références:

tibia_péroné

radius_cubitus

humérus

bassin_fémur

Etape 6

Phase de synthèse: construction d'un document de bilan avec les élèves pour synthétiser les réflexions.

Eléments mis en évidence:

- Tous les vertébrés possèdent un plan d'organisation commun (avec réinvestissement de la notion d'attribut).

- Chaque espèce de vertébrés présente des adaptations en adéquation avec leur milieu de vie.

Planification dans l'année

Séquence planifiée pour le mois de mars 2010Evaluation

Dans la terminologie de Bloom, les compétences mises en oeuvre dans le processus d'apprentissage peuvent être subdivisées en compétences d'ordre cognitif inférieur et compétences d'ordre cognitif élevé {traduction ?}. En se basant sur les catégories de Bloom, Crowe & al. ont mis au point un outil d'interprétation et d'amélioration de l'évaluation des élèves au niveau secondaire. Selon ce outil, les compétences mises en oeuvre par les élèves par les élèves durant leur apprentissage peuvent être subdivisées en 6 "domaines cognitifs": connaissance, compréhension, application, analyse, synthèse et évaluation (Crowe & al., 2008). Dans le cadre de notre séquence, nous proposons une démarche d'évaluation faisant appel aux trois premières catégories et mobilisant à la fois des compétences d'ordre cognitif inférieur et d'ordre cognitif élevé.Démarche testée

Les démarches ayant été testées sont l'observation et la comparaison, ainsi que la capacité à transmettre des notions dans un nouveau contexte.

Caractéristiques des démarches

L'observation est pourvue d'un sens supplémentaire si elle répond à un but: en l'occurrence celui de mettre en relation des structures différentes mais apparentées. De manière symétrique, le travail de comparaison est rendu plus significatif si l'élève a pu s'approprier la matière en travaillant dans un contexte et sur un objet d'étude réel. Comme les deux processus se déroulent en même temps, on s'attend à un renforcement mutuel entre eux.

Contexte de mise en oeuvre

Les élèves auront déjà été informé de la nomenclature du squelette humain. Il seront en présence d'un squelette de félin et devront:

- Réaliser un dessin du squelette de félin en mettant en oeuvre les compétences exercées tout au long de l'année.

- Le légender le plus correctement possible en réutilisant leur compréhension de la structure du squelette humain.

Critères et indicateurs

Réalisation d'un dessin d'observation: respects des consignes générales du dessin d'observation définies en début d'année. Ces critères ne correspondant pas directement aux notions d'apprentissage visées, leur impact sur l'évaluation finale a été minimisé par l'application d'un coefficient particulier (~1/3 des points totaux).

Indicateur de capacité d'observation: pertinence du dessin, compréhension de ce qui a été dessiné: l'élève est-il capable de reconnaître l'organisation générale du squelette observé ? Est-il capable de repérer des particularité en lien avec l'espèce étudiée (ex: digitigrade vs plantigrade).

Indicateur de la capacité de transposer les notions étudiées: l'élève est-il capable de légender correctement les os dessiné en se servant du modèle humain ?

lien vers la grille d'évaluation:

critères d'évaluation du dessin d'observation

Observations et analyse

1) Observations et analyse du dispositif

Observations

Les élèves se sont montrés immédiatement captivés par les séquences d'amorce proposées (2 scènes de chasse impliquant pour l'une un guépard, pour l'autre un léopard). Lors de la discussion qui suit en réponse à la question posée (lequel des deux félins est-il le meilleur chasseur), la plupart des commentaires apportés par les élèves s'articulent autour de la stratégie de chasse déployée par les félins.Exemples de commentaire d'élèves ayant émergé au cours de la discussion:

" Le guépard chasse grâce à sa vitesse, le léopard prend sa proie par surprise".

" Le guépard déséquilibre sa proie en lui faisant un croche-pied".

" Le pelage du léopard lui sert de camouflage".

" Ils visent celui qui est le plus faible".

" Le guépard est une boule de muscles".

" Le guépard est plus malin car il s'attaque à des plus petits"

" Le léopard observe sa proie, il attend et attaque sa proie quand il se trouve près d'elle"

Comme attendu, le squelette n'a pas été directement mentionné dans les commentaires des élèves. Néanmoins, une remarque apportée par un élève au moment de la projection des séquences d'amorce ("son squelette–du guépard apparaissant dans la séquence d'amorce– ressemble à celui de l'homme") nous conforte dans l'idée que l'articulation prévue de la séquence puisse être porteuse de sens pour les élèves. Lors de la première phase de réflexion, les réponses des élèves apparaissent très tranchées en faveur de l'un ou de l'autre félin.

Durant la deuxième partie de la séance d'introduction à la séquence (travail d'analyse à partir de fiches d'information sur les deux félins), les élèves ont montré beaucoup de curiosité et de motivation et se sont impliqués dans la tâche. Au terme de la nouvelle phase de discussion qui s'est ensuivie, la notion de squelette est cette fois-ci assez rapidement apparue, ainsi que nous l'avions postulé. Il a donc été annoncé aux élèves que l'occasion allait leur être donné d'étudier plus particulièrement la question du squelette pour voir si cela permettait d'apporter des éléments de réponse à la question posée. Pour ce faire, il a été proposé aux élèves de débuter cette étude en examinant le cas du squelette humain, dans le but d'identifier les caractéristiques communes à l'ensemble des vertébrés.

Après avoir réalisé le travail de synthèse sur les documents proposés, les élèves ont commencé à établir un lien entre certains critères morphologiques (comme la musculature, la taille, etc.) et le fait d'être un bon chasseur. Cependant, le squelette n'apparaît pas pour les élèves comme étant un critère morphologique fondamental pour être un bon chasseur. La tache proposée aux élèves lors de la deuxième étape de cette activité, leur a permis de se focaliser sur les critères morphologiques de ces deux félins et de se questionner sur l'avantage d'avoir certaines caractéristiques physiques pour être un bon chasseur. A l'issue de cette tache de comparaison et de réflexion, les réponses à la question amorce ont été plus précises. Les élèves ont relevé les différences morphologiques de ces deux félins. Ils ont relevé que les techniques de chasse utilisées par les deux félins étaient influencées par certaines de leurs caractéristiques physiques(p.ex pour le léopard chasse à l'affût car il est moins rapide que ces proies, qu'il peut chasser de nuit car il a de bon yeux). L'hypothèse que le squelette pourrait avoir un rôle dans la rapidité de l'animal a été proposée par certains élèves.

Lorsqu'il s'est agit de comparer les documents photographiques montrant des fragments de squelette des deux félins, Les élèves ont eu besoin d'un certain temps pour comprendre la tâche qui leur était demandée. Par la suite, il leur a fallu un guidage pour qu'ils dépassent la dualité "petit-grand" et qu'ils se rendent compte des proportions différentes. La phase de complétion des documents s'est bien déroulée, à la différence des présentations, où il s'est avéré que les élèves n'avaient pas réussi à se mettre d'accord à l'intérieur des groupes. Grâce à l'observation de ces documents, les élèves semblent avoir bien intégré la relation entre structure squelettique et mode de chasse.

Lors de la phase de bilan de la séquence. L'argumentation fut animée, signe que les élèves s'étaient dans une large mesure approprié le sujet, mais les conflits ont gêné le déroulement des débats. En particulier, les élèves opposaient des arguments valant plus à leur yeux que ceux de leurs camarades, sans qu'un consensus puisse émerger. Il est intéressant de noter que lorsque la question de départ a été de nouveau proposée, les réponses étaient plus nuancées, moins tranchées que lors la première phase de l'activité. Certains répondent qu'il n'y a pas forcément de meilleur chasseur et que cela dépend des situations dans lesquelles se trouvent ces animaux.Un sondage final a donné 3 élèves qui pensent que le léopard est le meilleur chasseur, 3 que c'est le guépard, 6 qu'ils sont égaux sur ce point.

Analyse du dispositif

Selon G.de Vecchi une situation-problème se définit notamment comme une question porteuse de sens qui doit être en lien avec un obstacle, créer des ruptures et correspondre à une situation complexe (De Vecchi, 2002).Nous constatons que l'investissement des élèves dans la tâche qui leur était demandée montre que cette situation-problème avait du sens pour eux: ils ne se sont pas contentés d'exécuter mécaniquement les consignes données, mais se sont engagés avec conviction et enthousiasme. L'utilisation d' exemples basés sur le guépard et le léopard qui sont des espèces bien connues des élèves ont permis d'inscrire la situation-problème dans leur vécu. De plus, l'utilisation de photos tirée d'exemplaires réels de squelettes de fauves a permis d'ancrer la situation-problème dans un contexte de recherche réel.

La situation-problème a suscité un véritable débat, même si les questions qui ont émergé n'ont pas été celles qui avaient été prévues en général. D'une manière générale, on observe que les élèves tendent spontanément à essayer de formuler "la bonne réponse" plutôt que de questionner leurs propres conceptions.

Nous pensions que l'association squelette-fonction constituerait un obstacle de nature à être surmonté. Initialement, le squelette n'apparaît que très rarement dans les réponses des élèves lorsque l'on évoque la question de savoir ce qu'il faut pour faire un bon chasseur. Le squelette est souvent spontanément associé au maintien et à la posture, mais rarement à la locomotion.

Quant à la complexité de la situation, elle est indiscutable et devrait être source de richesse dans le déroulement de la séquence. Il est attendu également que la séquence débouche sur les relations entre anatomie et mode de vie, donc sur un sujet généralisable à un grand nombre de situations. Enfin, en incitant les élèves à utiliser ce qu'ils auront appris sur le squelette, on leur permet de mobiliser leur savoir.

D'autre part, l'utilisation d'une situation-problème, en dehors de l'aspect "franchissement d'obstacles", est également susceptible de rendre plus attrayant l'abord de certains sujets potentiellement rébarbatifs.

2) Observations et analyse de l'évaluation

Quelques productions représentatives d'élèves

dessin 1dessin 2

Analyses du dispositif d'évaluation

En ce qui concerne, la question des objectifs d'apprentissage, nous avons observé:1) des taux de réussite très satisfaisants par rapports à l'objectif de maîtrise de la nomenclature du squelette en lien avec le nouveau plan d'étude Harmos. Nous pensons à ce titre que les aspects particuliers de la démarche mise en oeuvre ("situation réelle" liée à l'utilisation de vrais squelettes, transposition du savoir acquis dans un contexte inconnu et en lien avec une situation réelle et complexe) ont permis de dépasser le simple niveau de restitution de connaissances pour s'approcher de ce Bloom qualifie de "savoir de haut niveau".

2) Nous pensons que l'acquisition par les élèves de la maîtrise du vocabulaire approprié ainsi que l'observation comparative de squelettes réels les a aidés à élaborer un modèle mental du "squelette de vertébré" et de ce fait, les a aidés à dépasser la dichotomie homme-animal pour leur permettre d'aller vers un modèle intégré du squelette de vertébré. Ce faisant, nous pensons qu'ils ont pu plus facilement par la suite formuler des observations et des hypothèses pertinentes par rapport à la situation-problème initiale.

Tableau synoptique des observations & analyses

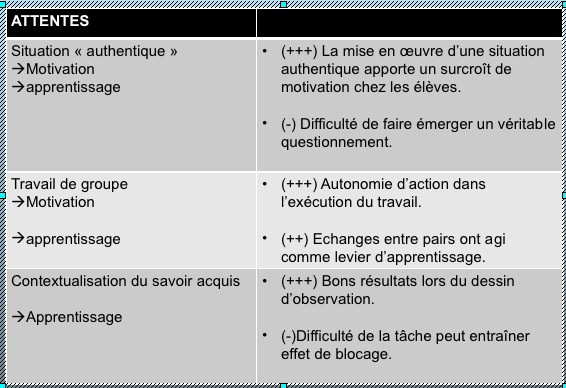

tableau synoptique des observations & analyses |

Conclusion:

Bilan réflexif sur la cohérence du dispositif et de l'évaluation

La préoccupation principale ayant guidé notre recherche dans la réalisation de ce travail était de mettre au point une manière d'enseigner le squelette évitant une démarche trop frontale susceptible de rebuter certains élèves,en particulier les moins scolaires. A cet égard, la mise en jeu d'une situation-problème a permis de rendre un problème concret et d'aborder l'enseignement par une démarche inductive, en partant d'une situation évocatrice pour les élèves.Nous avons choisi de construire une partie importante du travail sous forme de travaux de groupes et de discussions autour des documents proposés. En mettant en oeuvre ce type de démarche, notre présupposé était que l'approche par le travail de groupe et la discussion permet une meilleure verbalisation, conduisant à une conceptualisation plus aisée, et donc à un meilleur apprentissage.

Notre expérience de classe montre toutefois qu'il est en pratique difficile de faire émerger la ou les questions attendues chez les élèves qui permettront par la suite de les guider vers les objectifs attendus. Nos expériences respectives montrent que ceux-ci tendent systématiquement à essayer de formuler "la bonne réponse", plutôt que de chercher à questionner leurs connaissances. Sur ce point, nous avons eu l'occasion de mesurer à quel point le poids de formes plus traditionnelles d'enseignement conditionnent le type de compétence mises en jeu par nos élèves.

Enfin, nous avons pu nous rendre compte que les élèves éprouvent souvent beaucoup de difficulté à formuler leurs idées et à les faire partager. De ce point de vue, on peut se questionner sur le degré de maturité cognitive nécessaire à l'émergence d'un véritable questionnement chez nos élèves.

Contextes propices à l'utilisation de ce type de démarche:

De notre point de vue, l'utilisation de la démarche par situation-problème se prête particulièrement bien aux situations pour lesquelles:

- il existe un ou plusieurs obstacles identifiés à la compréhension et à l'apprentissage des notions visées.

- la quantité de notions visées est importante

- le sujet apparaît comme abstrait et déconnecté de la réalité quotidienne.

Nous proposons plusieurs utilisations alternatives de notre idée initiale:

- Aborder le lien forme-fonction à partir de deux espèces très différentes mais présentant des convergences

- Centrer la situation-problème sur une seule espèce

- Mieux cibler les activités en fonction du public: phase de réflexion vs phase d’activité

- Utiliser une question amorce plus ouverte

Accès aux pages de R. Kopp / F. Lombard

Retour à la page DidaBioloProjets-11, une activité dans le cadre des ActuDidaBiolo2 des ateliers de DidaBiolo