Illustration 1 : « Ceci » est un canard.

Analysant le rôle de l'image dans le cadre de la didactique des

langues, Tardy (1975) identifie quatre fonctions :

* une fonction psychologique de motivation;

* une fonction d'illustration ou de désignation puisqu'il y

a association d'une représentation imagée du terme et de

l'objet qu'il désigne;

* une fonction inductrice puisque l'image est assortie d'une invitation

à décrire, à raconter;

* une fonction de médiateur intersémiotique –trans-sémiotique

selon Greimas–, sorte de liaison entre deux systèmes linguistiques,

la langue maternelle (L1) et la langue-cible (L2).

Les trois premières de ces fonctions sont assez classiques et ne paraissent pas exclusivement caractéristiques de l'apprentissage des langues secondes. Par exemple, les concepteurs de dictionnaires, de manuels et d'encyclopédies font eux aussi un large usage de la fonction d'illustration. Remarquons cependant que celle-ci ne peut s'appliquer qu'aux mots concrets –y compris les noms propres–, aux unités lexicales dont le référent correspond à un objet de la réalité. Mais la langue, on le sait, n'est pas un catalogue d'objets: si je puis facilement représenter un canard, je puis difficilement trouver une icone caractéristique du verbe « penser ». De plus, l'image que l'on invoque parce qu'elle désigne naturellement ce qu'elle représente ne peut être interprétée paradoxalement qu'à une condition, que le langage verbal assume sa fonction d'ancrage (Barthes, 1964): la représentation de l'oiseau est celle d'un canard (cf. Illustration 1 ci-dessous) car le texte et la légende nous disent : « Cette représentation d'oiseau est celle d'un canard ». Contrairement à Magritte qui clame sur sa toile, sous la représentation d'une pipe, que « Ceci n'est pas une pipe » , le concepteur d'images pédagogiques affirme que « ceci » est un canard. Et ce mode de fonctionnement demeure identique, quels que soient les contextes d'utilisation de l'image didactique: méthodes audiovisuelles d'apprentissage des langues vivantes, manuels ou encyclopédies.

Illustration 1 : « Ceci » est un canard.

Nous commenterons plus longuement la quatrième fonction, celle de médiateur intersémiotique, puisque grâce à elle l'image se voit reconnaître un rôle spécifique dans l'apprentissage. Selon Greimas , ces méthodes s'inspirent d'une des formes de traduction, la traduction trans-sémiotique, c'est-à-dire « l'interprétation des signes linguistiques au moyen de systèmes de signes non linguistiques » . L'image consisterait donc en un transcodage du sens étranger dans un sens iconique évident, directement accessible, qui rendrait de surcroît superflu tout recours à l'utilisation de la langue maternelle des apprenants. Comme le formule clairement Coste, l'image est utilisée pour ce qu'elle montre : « Elle "parle d'elle même" sans détour. La bande magnétique peut faire entendre cat ou Katze, l'image elle, bonne fille, atteste qu'un chat est un chat. » (Coste, 1975:6). Théoriquement donc, à condition de ne présenter strictement qu'une réalité connue des élèves –on ne peut en effet reconnaître que ce que l'on connaît par une expérience antérieure–, l'image permet aux apprenants d'accéder à la compréhension des unités de la langue-cible (L2).

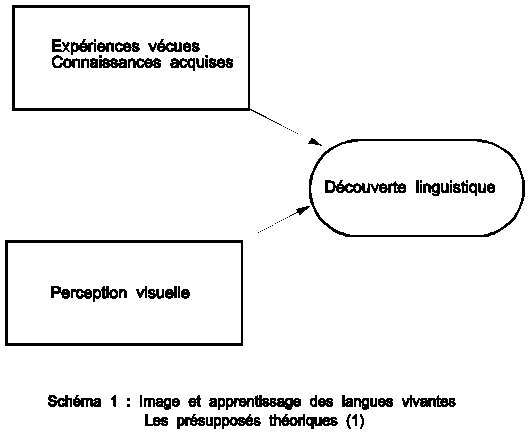

Ce type de modélisation définit le rapport textes/paratextes comme un rapport de transcodage et l'image comme un équivalent sémantique entièrement redondant par rapport au message en langue étrangère. On peut aller plus loin dans la formulation théorique de ce modèle si l'on se souvient qu'un signe linguistique et, par extension, sémiologique est constitué de deux faces indissociables: d'une part, le signifiant ou l'aspect matériel du signe et, d'autre part, le signifié ou son aspect sémantique. Aussi peut-on définir le mécanisme de compréhension qu'induit l'image comme l'association : 1°) d'un signifiant visuel dont le signifié est censé être évident pour les élèves et 2°) d'un signifiant linguistique (L2) dont ceux-ci doivent inférer qu'il possède le même signifié (cf. Schéma1 ci-dessous)

Ce modèle, rappelons-le, se fonde sur deux postulats –sur la

croyance– que l'image, parce qu'elle ressemble à ce qu'elle représente,

est immédiatement compréhensible, ce que nous pouvons formuler

plus précisément, de cette façon :

1. il est possible de trouver une adéquation parfaite entre

le signifié linguis-tique et le signifiant visuel;

2. l'icone entretient avec son référent un rapport d'analogie

et le langage de l'image serait donc universel; la compréhension

d'une image ne néces-siterait aucun apprentissage particulier puisque

cette dernière donnerait à lire son référent,

sans la médiation de conventions représentatives, par pure

transparence.

L'un et l'autre de ces postulats ont la vie dure et se colportent encore

aujour-d'hui quand bien même les études expérimentales

et la pratique des ensei-gnants en ont démontré l'inanité

(Peraya, 1982). Les difficultés rencontrées, d'ordre tant

onomasiologique que sémasiologique, suffisent à le démontrer.

L'onomasiologie, qui est l'étude sémantique des dénominations,

prend comme point de départ le signifié, le concept, et cherche

le signifiant qui lui corres-pond. Elle commande donc à la démarche

du destinateur et concerne l'encodage. De ce point de vue, Tardy (op. cit.)

a fort bien montré combien il est vain de vouloir canaliser complètement

la signification d'une image et comment « chaque détail iconique

contraignant (introduit pour baliser la lecture et désambiguïser

la figuration visuelle) restreint sans doute, à un niveau donné,

les errances d'interprétations, mais, en d'autres points, multiplie

les ramifications latérales et fait que le sens, endigué

ici, se met, là-bas, à déborder de nouveau. »

(Coste, 1975 : 7).

Schéma 9 : Image et apprentissage des langues (II)

Du point de vue sémasiologique, ce sont ces débordements mêmes, ces réseaux de significations nés de relations métonymiques ou métaphoriques (Meunier et Peraya, 1993), qui rendent impossible le fonctionnement mono-sémique de l'image. Le dessin d'une enfant étendue sur une natte « dira » qu'elle est couchée. Mais est-elle fatiguée, malade, fiévreuse, rêveuse, endormie, en train de faire une sieste ou de se reposer (Peraya, 1982) ? Car si l'image est polysémique, c'est que sa lecture (le décodage) est toujours le fait d'un individu singulier : la photographie de mon frère n'est la photo de mon frère que pour moi qui, justement, suis son frère. Autrement dit encore, comme le soulignait Monique Linard, « La représentation humaine n'est pas seulement représentation de "quelque chose": elle est toujours représentation "pour quelqu'un" ». (1990 : 23). Et ce quelqu'un n'est pas qu'un sujet psychologique, il est aussi sujet historique. Aussi pour donner à l'image un statut de « monosignifiant », doit-on « [la] brider et [la] bâillonner pour qu'elle ne bouge ni ne parle trop. » (Coste, 1975 : 9).

Nous ne reviendrons pas plus longuement sur les nombreuses critiques

faites à ce modèle, particulièrement dans un contexte

transculturel (Lefebvre-Mignot, 1979; Ramm, 1986; Erni, 1986). On le sait,

de continent à continent, de pays à pays, de région

à région, etc., l'environnement, les coutumes et les traditions

ne sont pas coextensives : dans chacune de ces aires culturelles toutes

les choses ne sont pas également représentables et, pour

celles qui le sont, les formes de représentation ne sont pas nécessairement

identiques. L’illustration 2 ci-dessous montre que la représentation

des soldats et des villages n’est pas la même dans tous les pays

d’Amérique latine. Au Salvador, il a fallu modifier le graphisme

de la couverture en fonction d’une sensibilité nationale différente.

Ilustration 2 : Les deux versions du Manuel du soldat (CICR)

Dans l'impossibilité de considérer l'image comme un équivalent transcodé du sens textuel (l'image-traduction), certains auteurs comme Rivenc (1962 et 1973) ont proposé d'interpréter les rapports textes/images dans le sens d'une conception situationnelle de l'image. Celle-ci représente alors les éléments non linguistiques et visuellement identifiables qui concourent à la description de la situation de communication et d'énonciation; en conséquence, elle a pour fonction de faciliter le processus de signification et non de symboliser des signifiés statiques, pré-définis et catégoriels : elle n'est plus l'interprétant des unités lexicales de la langue-cible. L'évolution est importante puisque de telles images ne sont plus le support exclusif de l'apprentissage linguistique; elles « n'ont pas pour fonction d'imposer une réalisation linguistique plutôt qu'une autre : elles déterminent une zone sémantique probable, suggère les statuts, rôles, intentions et réactions des personnages, mais ne présentent pas, normalement, de contraintes plus marquées. » (Coste, 1975 : 9). Ce sont donc souvent les éléments paralinguistiques, les informations sur le groupe social, sur le mode de vie et la civilisation qui seront transmis de cette façon.

Ce second modèle présente pourtant les mêmes faiblesses

que celles du modèle de l'image-traduction et fait donc l'objet

des mêmes critiques de principe : quelle que soit son utilisation,

une image demeure une image et il n'y a aucune raison pour que disparaissent

les problèmes d'encodage et de décodage évoqués

ci-dessus. Tout au contraire, dans cette seconde concep-tion, l'image se

fait le vecteur principal des éléments culturels, socio-logiques

ou contextuels; or, ce sont précisément eux qui paraissent

les plus délicats à représenter comme à interpréter.

Pour contourner la difficulté et sortir de ce cercle vicieux, il

faut admettre que, du point de vue de l'appren-tissage strictement linguistique,

les difficultés de décodage portent moins à consé-quence

puisqu'elles ne concernent qu'une information secon-daire et que, dans

tous les cas, elles seraient compensées par l'enseignant dont le

rôle de médiateur redevient dès lors fondamental. En

effet, la lecture est préparée, balisée et commentée

par l'enseignant qui apparaît comme l'interprétant de l'image

tandis que les significations se précisent dans le cadre d'une verbalisation,

de l'échange verbal. Progressivement l'image change de fonction

et devient un catalyseur, un déclencheur d'expression linguistique.